2017年08月23日

ステアー M-GB GBB化 製作記 06 終

いじってると愛が生まれるのね。昔は負けた銃という感覚しかなかったけど、今はコレを採用してたら面白かったのに!と思う様になったりして。

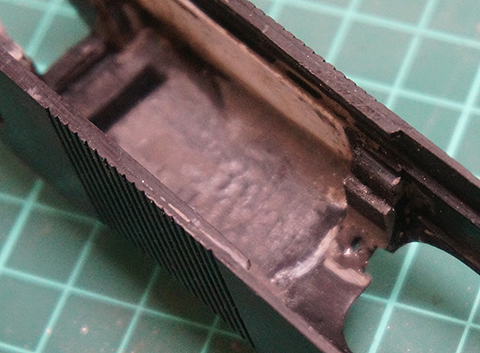

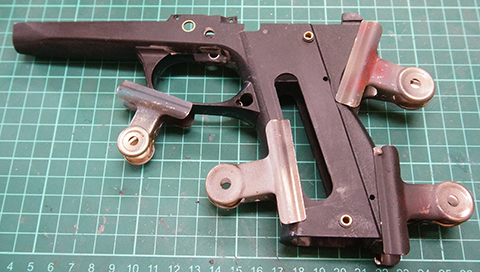

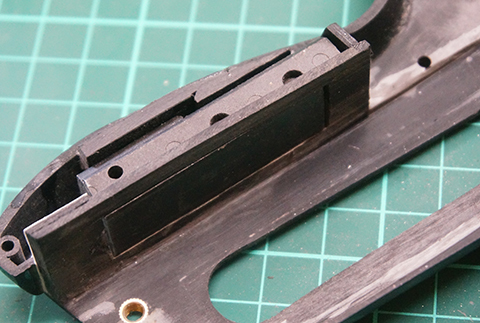

スライドです。

スライドです。

いつもの感じで加工したスライド

動く物がスムースに動くか、止まる物はそこで止まるかが重要。

スライドも大型なので楽に入ると思ったんですが、PX4のエンジンもバカでかくて結局スライド内部(特に上部)をかなり削り込みました。

左右に関しては余裕があるので内幅を0.5mmずつ狭めています。

ガスディレイテッドであるGBはスライド前方のレールがありません。バレルとバレルブッシングがその役割を果たします。

スライド後方はレールが必要なのですがノーマルGBにもレールがあるのでそれを利用します。ただしストロークが短い分、後部のスライドレールを延長します。

レールはこのくらい延長してる。分解時に分解出来るくらいの長さに調整。

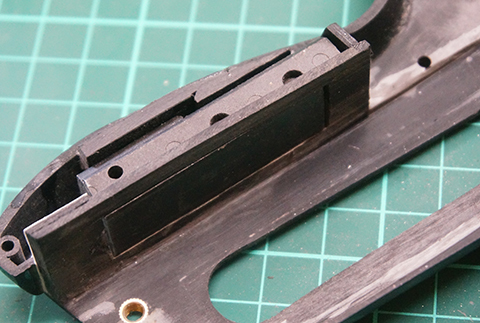

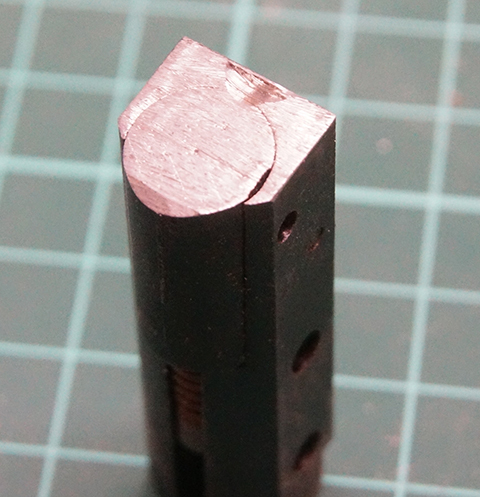

エンジン自体の外周が大きいのでスライドの方と相談しつつエンジンのブリーチ部分も肉厚を落とします。PX4のエンジンはデコックレバーの関係か大径ピストンが左側にオフセットされていますので全体の形状がスライド内壁に沿う様に削って下さい。

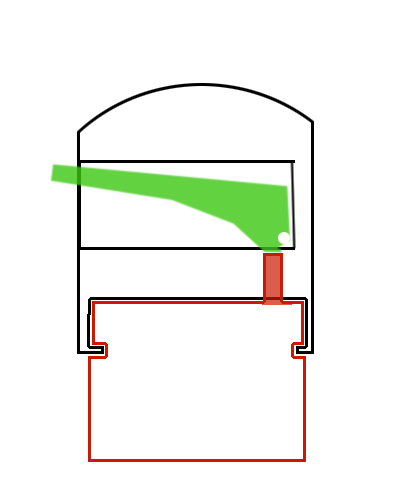

スライドの隔壁の概念図。ブルーがシリンダーで、パープルが隔壁。

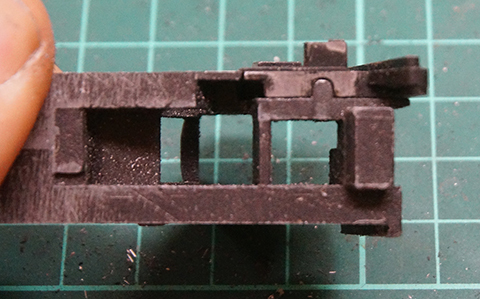

そこそこエンジンが収まる様に成ってきたら、エンジンの搭載位置を決めて隔壁を作ります。

まずはブリーチが前後に動かない様に土手(隔壁)の高さは1mm程で、次にシリンダーが前方に抜けてしまわない様に一部分をもっと高くします。スムーズにシリンダーが前後する様に調整したら、シリンダーリターンSPを取り付けます。

マルイのエンジンではリターンSPは押しバネですが、スペースの都合上マグナに使われている引きバネを使用します。

後述するセフティレバーの受けなんかも作ってある

この状態で、まずスライドがスムーズに動くかどうかを念入りに確認します。ガスの流入口の位置などがキッチリ合っているかどうかの確認も重要です。

上手い事動く様なら、シリンダーが抵抗無く前後して、前方に抜けてしまわないのかを確認して、ひとまず作動testを行います。

上手く動く様なら良いのですが、ガス圧が上がった状態だとスライド内壁に設けた、シリンダー抜け止めを乗り越えてシリンダーが飛び出してスライドがスタックしたり、抜け止めの壁自体が剥がれたりします(私はやっちゃいました)。

この作例ではエンジン本体をスライドに直接固定してません。前後に関してはエンジンの隔壁で止まってますし、基本組み上げた状態ではエンジンが下方に落ちて来る事はないからです。

後述するセフティレバーでエンジン後部を支えているだけで十分です。

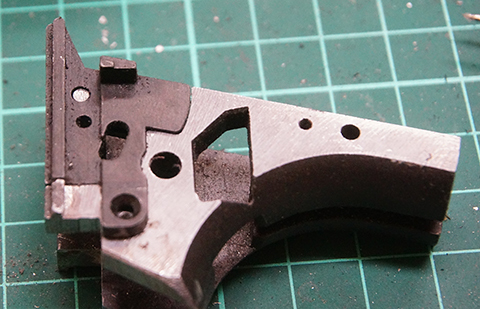

何気に最大の難関だったのはセフティレバーです。

PX4のセフティレバーの軸線とGBのセフティーレバーの軸線が微妙に離れており(約7mm)、3回目にようやく上手く行きました。

1回目はPX4のレバー軸(約8mm直径)の外周にピン穴を開けて、スライド側面に長穴を開けてピンを通して、GBのレバー裏側にリンクさせて動かそうとしました。

動作前

動作後はこうなると思ってた

でも作動が渋い&力が掛かりにくく、まともにセフティー軸が回らないのでボツに。

2回目の試作は、エンジンの軸穴を利用してレバーを仕込んで直接でコッキングレバーを押す方法を考えました。

動作前

こうなる予定だったのだ

しかし支点と作用点があまりにも近すぎて、作動量が稼げず、レバーを動かしてもデコッキングレバーはピクリとも動きませんでした。

せっかくスライドに開けた長穴を泣きながら埋めました。

で3回目。GBのセフティー軸を作りそこにカムを半田付け。分解できるようにキー溝切って、ハンマー側から接合する方式にしました。

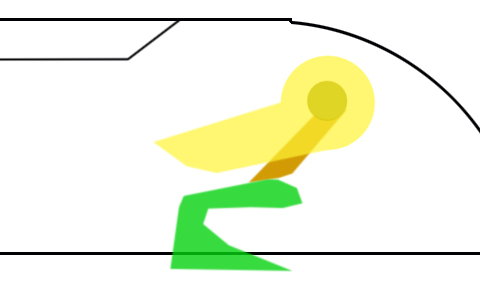

動作前

動作後。こうなる予定でこうなった。初めからそうすれば良かった・・・

コレは以前製作したM645のセフティーを作動させるためにやった方式で、やっとこさ上手く行きました。

右側のセフティー軸を保持するためにスライド内側にABS板で保持するための形状を整えました。

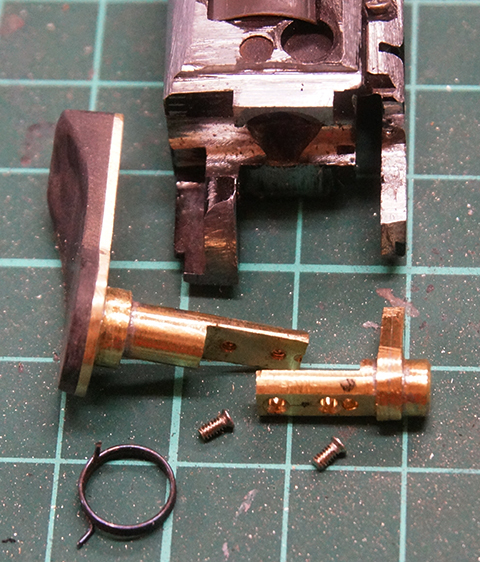

コレが完成形のセフティーシステム。レバーの根元は1mm圧の真鍮板。それをプラ製のGBオリジナルのレバーと接合している。

上図の緑色のパーツがデコッキングレバーですが、形状を前下がりにしています。セフティーを作動させたときに力が後方に逃げてしまうとスライドが動いてしまうので、作動時に力が前方に逃げる様に角度やカムの当たり位置を調整します。

セフティーシステム展開写真。軸の真鍮棒とカムやレバー裏の真鍮板は半田で接合している

セルフリターンする機構はPX4に付いてるスプリングを利用して構成します。

コレで全体を組み立てて、完成です。

通常分解写真。ホントに普通のGBBっぽい仕上がりになった。

発射動画を下に載せていますのでご覧下さい。

ひとまず射撃動画&ハイスピード撮影。ハイスピード撮影の画質がヒドイので

機材購入して、そこそこ見れる様になった。

2017年08月22日

ステアー M-GB GBB化 製作記 05

各部レバー関係は、軸だけ金属化しただけだが、今のところ壊れていない。

バレル周りです。

まずチャンバーカバーを製作しましょう。GB分解時に切り取ったチャンバー部分を接着して、何故か上部に空いている穴を埋めます。

フレームから切り取ったチャンバー部分。

穴埋めには曲がり癖を付けたABS板を使います。接着出来たらパテで綺麗に仕上げ、綺麗な円筒形に仕上げます。

左右接着後、癖を付けたABS板を乗っけて

JBウェルドで埋めて

成形。

このままでは少し長いので、写真のラインで切断し、アウターバレルになる外形13mmのアルミパイプを接着します。インナーバレルはこのアウターバレルの上方に偏芯させて固定しますのでそれを念頭にチャンバーが固定される様に組みます。

チャンバー部分の全長は37,3mm。

寸法を合わせるときはある程度組み上げたフレームにインナーバレルのチャンバー部分を組み込んで、エンジン部分との整合性を取って下さい。多少のズレは何とかごまかせますが、なるべく軸線を通す感じで調整して下さい。

インナーバレル先端にはベクターの時に作った三日月状パーツをはめてきちんとアウターバレルの上方に固定される様にする。

多少斜めに設置して銃口だけセンターにしても良いのだが、射撃時に下の方に集団してしまうのでお勧めしない。

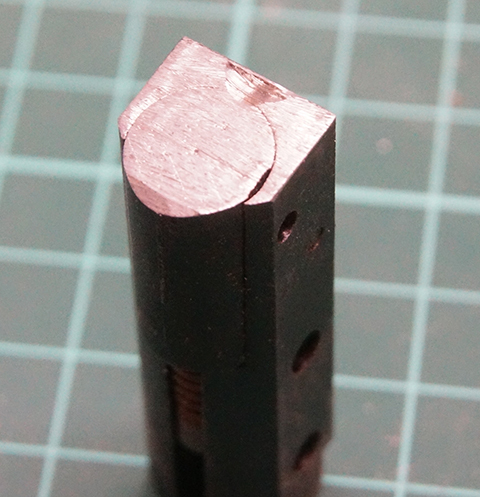

アウターバレル先端はこのままですと内径11mmと.45口径になってしまうので外形11.1mmのプラパイプにポリゴナルライフリングっぽく加工した物を差し込んで9mm口径っぽくします。

0.14厚のプラペーパーでライフリングを作る

角を馴らすとポリゴナレルっぽくなる

この銃口部分があまり肉厚ですと発射したBB弾が当たる可能性があるので9mm口径がギリです。

インナーバレル・ホップチャンバーもPX4を使いますが、HOP調整ダイヤルが少々厚いので、固定ネジも含めて半分ほどの厚みに削ぎ落とします。

材質がナイロンっぽいので、削れないなぁと思っても実はザックリ削れている事があるので様子を見ながら削りましょう。

HOPダイヤル部分も薄く削っている。

次にGBの特徴であるバレルブッシングです。

ノーマルのブッシングはダイキャスト製です。材質は良いのですが、長さが少々足りないので外形16mm内径13.5mmのアルミパイプを継ぎ足します。

ブッシングの細い部分が外形17.8mm程ですので慎重に16mmのパイプが刺さる様に内側を広げます。今回はステップドリルを使用して5mm程の深さを16mmまで広げました。

肉厚がギリギリ。気を抜くと破壊してしまうので慎重に・・・

たった5mmでも差し込んでから接着すると強度と軸線が出ますのでブッシングを破壊しない様に気をつけながら工作して下さい。

この様に延長するが、最終調整でスライドストップを掛けやすくするために、延長部分を5mm程カットして有効ブローバックストロークを伸ばした。

マガジンに関しては、長さが6mm程短い感じでしたので、3mmABS板を積層した物とノーマルGBのマガジンベースをマガジン下部に2mmネジ3ヶ所で装着しました。

マガジン本体にねじ穴を掛けるのは非常に怖いのですが、大体6mm程深さで下穴を開けて、タップでネジを切りました。強度はそんなに求められない場所なので、コレで大丈夫でしょう。

くれぐれも深すぎる穴を開けてタンクを貫通させない様にして下さい。またねじ穴の位置はあまり外周に近いとパッキンを傷つけちゃいますので、それにも注意が必要です。

マガジンキャッチはマルイノーマルはアレンジが加えられていますので、構成を実銃準拠に戻します。基本的には昔のS&Wオート・・M59と似た感じです。

ノーマルのABS製のマガジンキャッチを削り、軸に3mmのネジを立てます。それにジャンクパーツのボタン部分とボールを使って実銃と同じ感じになりました。

ノーマルのマガジンキャッチ。実銃を上手くアレンジして少ない部品点数で再現しているが、コレはフレームがモナカ構造でないと組み立て出来ないので、実銃準拠の構成に直す。

製作記2のちらちら写っていたマガジンキャッチ部の4mm程のパイプはマガジンキャッチSPが入るガイドと成っております。

今のところプラ部品にて製作していますが、コレも後で亜鉛に置き換えようかなと思っています。

*完成して暫く使用しました(200発ほどの実射+その数倍の空撃ち それに伴うマガジンの脱着)が、取り敢えず壊れず持っています。

2017年08月21日

ステアー M-GB GBB化 製作記 04

仕上げ直すとかなり良い感じになるマルイステアーGB。GBB化しなくても仕上げ直すだけでも良い感じ。

次はトリガー周りです。

トリガー本体はGBのモノを使いますが、構成上ノーマルのトリガーを写真の様な形状に加工します。

ノーマルトリガーから生えている軸を切り取り、トリガー上部をブロック状に成る様にABS板やJBウェルドなどで成形しました。

マルイのノーマルトリガーの形状が右側面に壁があればこんな面倒な事しなくてもリンク機構を仕込めたのですが仕方有りません。

この様に右側面にトリガーバーとのリンクを作る

次にトリガーバーを製作します。材料は1.2mm厚の軟鋼板。コレを大まかに切り出し、後部にPX4のトリガーバーから切り取ったつめを1.4mmのネジなどで固定します。

最終的にはこの様な形状と成る

トリガーバー後端の出っ張りはノーマルPX4のトリガーバーから切り取った突起。1.4mmの小ネジ2本でトリガーバーに取り付けてある。

黒い物体は、スペースを埋めるためのABS板。2mm厚。

次にシア・ハンマーの動作を確認しつつ、トリガーバー上部のディスコネクト突起の形状を削り出します。少しずつ削りと仮組み仮作動を繰り返してきちんとディスコネクトされる事を確認しながら、トリガーバーを曲げて、フレームに収まる様にします。

インナーシャーシを組み込んでトリガーバーも組み込んで、トリガーの作動角とシングル・ダブルアクションするかどうか確認して最終的にトリガーバーの長さを決め、トリガーとコネクトするピン穴を開けます。

トリガーSPはトリガーとトリガーバーを押し開く感じのキックバネですのでジャンク箱にあったバネを少々曲げたりして製作しました。

トリガー周り一式。

スライドストップの軸はトリガー軸にも成っていますので、ノーマルのスライドストップをベースに軸だけアルミの5mm棒にしたモノを製作します。

ノーマルのスライドストップレバーの軸の部分に2mmの穴を開け、皿ネジが埋まる様にさらっておきます。同時に軸になる5mmアルミ棒にねじ穴を開け、2mm皿ネジで止めます。と同時に緩み止めの瞬間接着剤を流し込み、ネジの頭にパテを詰めて綺麗に成形します。

次にスライドに引っかかる部分をアルミの端材から製作し、1.4mmのネジと瞬間接着剤でしっかりと止めます。

スライドストップはこの様にプラ材とアルミのハイブリッドで製作しましたが、コレをベースにホワイトメタルへの置き換えも視野に入れておきます。もし破損しちゃったら修理しつつ、原形にして>複製という流れになるでしょう。

*完成して暫く使用しました(200発ほどの実射+その数倍の空撃ち)が、取り敢えず壊れず持っています。

フレーム左側には分解用のレバーがあります。何故かこの部品に関してはノーマルGBが亜鉛ダイキャストになっていますので、この部品を使いつつ軸に6mmアルミ棒で延長して図の様な断面に加工します。

テイクダウンレバーを左側面から見つつ中央部分の断面形状はこんな感じ。黄色い部分が削ってしまう部分

図はレバーを左側から見た状態です。赤い部分はレバーの裏側。軸の中央部10mm幅をこの様な断面に削ります。

分解時(図を時計回りに90度回した状態)は、切り込みのおかげでリコイルSPガイドが後退出来、バレルブッシングの穴に先端がはまっていたリコイルSPガイドが後に下がって、ブッシングを回転させる事が出来る様に成ります。

逆に組み立て時はまずリコイルSPガイドを差し込み、バレルブッシングを取り付けた後に、テイクダウンレバーを定位置に回す事で少しだけリコイルSPガイドが前進。それによってブッシングの穴に先端がはまり込んで回転止めと成ります。

リコイルSPガイドのテンションを支えるのはこのテイクダウンレバーの軸という事になります。

それでは左右フレームを接着しましょう。

接着したら、ガッチリ固定して一晩寝て待つ。

接着面にはみ出ているパテや瞬着を綺麗に落として、溶着系接着剤を流し込みます。表面は仕上げ直ししますので、とにかくガッチリ接着する事を目指して下さい。

一日おいて接着出来たら、接着部分や表面の荒れなどを直して、シボ仕上げでない部分をマスキングします。

ストーン調スプレーは塗膜が厚いので必要ない所には吹き付けたくない。しっかりマスキングする

で、アサヒペンのストーン調塗料で吹き付けます。この塗料はかなり癖が強い塗料なので、要らないプラ板などで吹き味を習得する事をお勧めします。

また気温がなるべく高い時期に吹き付ける方がコントロールしやすい様です。

しっかり乾くとこんな感じ。

2017年08月21日

ステアー M-GB GBB化 製作記 03

でっかい拳銃なのだが結構撃ちやすいのだ。

フレーム左

フレームの左右は同時進行で行う

スライドストップの穴位置、テイクダウンレバーの補強、グリップ裏のフレームの形状変更など、修正点が判るだろうか?

左側も右側と同様にインナーシャーシなどが入る様に各部を削ったりします。

この記事では左右のフレームを別々に説明していますが実際には仮組み>バラし>調整>仮組み・・・・と言うループをひたすら繰り返して形にしていきました。楽なのは加工だけですね。

今回はこの左側フレームにメインSPを仕込むための隔壁を設定しましたが、コレは左右どちら側でもOKです。左右で大きな工作を分けた方がパテや接着の待ち時間の間に反対側を加工できたりしますが、大して効率は変わらないかも。

2mmABS板工作。色々な部分の厚みや分解しやすさなどを考慮しながら進める

PX4のリアシャーシは前後共にかなり肉厚だったので、強度は問題無かった物のフレームとの摺り合わせには非常に手が掛かりました。

ハンマーストラットを組み込みし易い様に、調整する

メインSPはPX4のハウジング共々ユニットとして取り外せる様にします。

ハンマーSPハウジングはフレームを接着した状態を想定して難なく組めるかどうか確認しながら進める

この様に差し込めるのならば、フレーム接着してても大丈夫

メインSPハウジングの下側を切り飛ばして写真の様に加工した後、隔壁にスライドしてはめ込める様にします。注意したいのは必ず左右フレームを仮組みした状態で分解・組み立てが出来る様に製作する事です。

ハンマーSPハウジングの下側に分解時につめが引っかけられる凹みを付けておく

価格が安いモデルをベースにする場合、左右分割されたフレームを強固に接着し、仕上げ直す事で一桁違う高級感と剛性感を出す事が出来ます。

その際分割された構成を元に作ってしまうと、接着後に組み込めない!と言う事態になってしまうので十分に注意しましょう。

では初めから接着してしまえばいいと思いますが、やはり加工のしやすさを考えると左右割りした状態での工作の方が圧倒的に楽なのです。

よって最終段階まで左右に割れたモノで内部メカを納めて、最終段階で接着して外観を仕上げるのがイイと思います。

この様に2mm厚のABS板を切り出して穴同士を繋げて、形状を整えた後フレームに接着する

フレームの左右グリップに隠れる部分は長方形に穴が空いていますので写真の様に加工したABS板をはめ込んで接着して、実銃の「肉抜き穴」と同様の形状に直しています。

やはり、角が鋭角になっているより円形の方がクラックなどの発生防止になるのでよろしいかと。

細かな所は写真参照して下さい。

インナーシャーシ

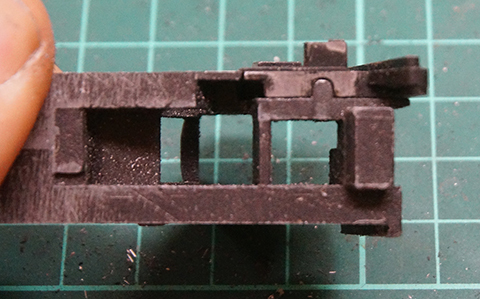

フロントインナーシャーシは最終的にこの様な形状に削り倒しました。

左側面。バルブロッカーも厚みを減らす

右側面。マルイ特有の「蓋」も削って同じ厚みに

PX4のリアシャーシは前後共にかなり肉厚だったので、強度は問題無かった物のフレームとの摺り合わせには非常に手が掛かりました。

運良く、フレームの内幅とインナーシャーシのレールの一番狭い部分が良い感じの寸法だったので、その厚さを目安にザックリとリアシャーシの厚みを落とします。

大体の厚みはこんな感じ。結構な肉厚リアシャーシなので強度は問題無さそう

その後、リアシャーシ後部が上手くフレームに収まる様に削り、フレームに納めます。

リアシャーシ右側面には蓋をする様に一部が別パーツと成っていますがこの固定ネジはフレームと共締めする事で固定します。

この写真の形状が最適解ではないので、現物合わせをしながら上手く組み込んで下さい。

2017年08月19日

ステアー M-GB GBB化 製作記 02

中古で購入したら偶然AUSTRIA刻印だった。ナカナカ発見出来ない。

まずはGBをバラしましょう。

見えるネジ・レバーなどを外して適当にバラします。

スライド側面のセフティーレバーはダミーで接着されているので、注意深くこじって外します。中央部の軸の辺りだけで接着されているので慎重に。

スライドストップははめているだけっぽいので簡単に外れます。

東京マルイの固定ガスガンやコッキングガンは価格の安さもあって命中精度以外は軽視されがちなのですが、ディティールの再現や部品構成など多少の問題は有れども、かなり頑張っていると思います。

特にこのGBで特筆なのは、バレルブッシングに当たる部品がきちんと実銃と同じ様に回転して分解させるという構成になっているのです。また材質もダイキャストなので、GBB化する際にも助かりました。

またアウターバレルも実銃の様な凸凹が付けられてあり、マルイの妙な気合いを感じます。

ノーマルのGBはこの程度だがスライドを引く事が出来る。驚くのがバレルに段が付いている事だ。

と言うか全体的に内部構成はともあれ実銃に似せようとしている部分が多くて、嬉しくなります。

機能的には全く関係ないのにトリガーバーのディスコネクトをダミーで再現してたりもしてます。これだけで2パーツも使っているのに驚いた次第です。

グリップパネルの上にちょこんと見えているのがダミーのディスコネクター(トリガーバーの一部)。ノーマルGBには全く関係ない部品だがマルイは再現している。

全体をバラしたら、内部の要らないリブなどを除去します。チャンバー部分はフレームと一体にしたかったのですが、インナーフレームを仕込んだり、調整のための分解の為にやむなく切り離しました。

今回は製作途中の写真を撮らないで進めてしまいましたので、フレーム左右を接着する寸前の写真を元に説明していこうと思います。

フレーム右

フレーム右側の内側。ほぼ最終段階。接着寸前の状態。

フレーム右側の外側。表面のシボ模様はザックリと落としてある。

さて、スライドストップの軸の穴を開けるのですが、マルイノーマルのスライドストップ軸の位置とトリガーの軸が微妙に合わないので、実銃写真・マルイのGBなどを検討しつつ写真の位置に開口しました。

トリガーバーの移動距離のマージン(=トリガーストローク)を考えるとなるべく下方に開けたいのですが、スライドストップの位置との兼ね合いがあるので適当な位置に決めます。

写真中央の銀色のリングがある所がトリガー軸の穴。

インナーシャーシの壁面がある左フレームとは違って右フレーム側には金属で軸を保持する事が出来ませんので、軸穴の保護を目的に、内径5mmのステンレスパイプを長さ2mmにしたものを軸穴に仕込んであります。

PX4のフロントインナーシャーシを仕込むのですが、フレーム・インナーシャーシお互いの強度と相談しながら削り込んで納めます。フレームにインナーシャーシが収まる様に成ったらインナーシャーシを固定する2mmねじ穴を開け、固定出来る様にします。

フレーム中央部。グレーの部分はJBウェルド。

GBのフレーム右側方上部にはトリガーバーを内包する膨らみがあります。マルイのGBは前側半分だけ再現されていますのでそれを写真の様に後部まで延長させて、膨らみが出来たら内部のフレームを削り取ります。

この部分のフレームを切り取ってしまうとトリガーを引いたときのフレームの強度が弱くなるので、膨らみはそこそこ強度が出る様に作ります。

でもあまり厚く作るとグリップと干渉しますので、何度も仮組みしながら製作します。

トリガーバーをカバーする膨らみ。かなり力が掛かる部分なのでしっかりと強度を持たせたい。

フレーム後部はインナーシャーシが収まる様にリブなど取り払いますが、PX4のインナーシャーシはかなり大きいので側面・後部共に削ぎ落とします。

フレーム後部。フレームのレール部分はABS板やパテでしっかりと補強する。

インナーシャーシは最終的に左右幅は約18mmまで幅を落としますので、インナーシャーシのサブプレートを止める突起も削る事になります。

コレに関してはインナーシャーシの固定もかねてフレームと共締めで固定します。

リアシャーシ。側面が銀色になってる所は幅つめ済み。黒い所はまだ削ってない場所。この部分も本体と同じになるまで削る。

それから、グリップスクリューの受けの金具をジャンクガバ辺りから持ってきて内側から打ち込んで固定します。

グリップスクリューの受け金具を内側から打ち込む。マルイガバから奪ったが、少々長いので少し長さを詰めている。

それとマガジンを差し込んで見て、着脱に抵抗がない様に少しだけ内側を広げます。

フレーム内側も少々削ってマガジン脱着がスムーズに成る様削る。 中央に見えているのはマガジンキャッチSPをはめる為の筒。

2017年08月19日

ステアー M-GB GBB化 製作記 01

深すぎるかなぁと言う刻印も表面を磨いて塗装すると、丁度良い感じだったりして

1,材料

東京マルイ「ステアーM-GB」

マルイのステアーは4000円ほどで売られていましたので、流通量はかなり多いです。新品でも中古でもジャンクでも割とよりどりみどりです。が、スライド右側面の刻印が「MADE IN AUSTRIA」になっているモデルと「MADE IN JAPAN」になっているモデルが存在します。

多分、初期型のみAUSTRIA刻印なのだろうと思いますが、このAUSTRIA刻印モデルを探すとなるとちょっと苦労します。

また中古モデルではダミーのスライドストップレバーが欠損しているモノが多いですので、そこも注意が必要です。

それと程度に関しては使い倒されて傷だらけのモノと買ったは良いけどすぐに押し入れ行きになった様な個体との差が激しい気がしますので中古に関してはよく吟味して購入しましょう。

東京マルイ「ベレッタ PX4」

中身はPX4を使います。選定の条件としては、デコック機構がある事・マガジンの幅/角度が丁度良い事が決め手になりました。

M9でも良かったのですが、何となくPX4にしました。

結果的に色々なパーツの事でPX4ベースにして正解でした。

ただ、PX4はバラしにくく、組みにくい銃でしたねぇ。

後は何時もの材料です。

2.工具

コレも何時もの工具です。

基本方針

・フレーム表面のシボは実銃はもっと粗い感じ&加工で傷が付く+左右接着する事から、再生必須

・ガス作動なのでCP-1の時の様にバレル軸線が合わなそう。インナーバレル上方偏芯で何とかなるかな?

・バレル(チャンバー)をフレームと一体にしたいけど、インナーシャーシとの関連でそれが出来るか・・・

・セフティーはデコックだけ、レバーはセルフリターン。マルイのGBのレバーはプラ製。またホワイトメタルで製作か??

・スライドストップもプラ製。コレもホワイトメタルか?

・トリガーはGBをベースに。トリガーバーを製作する事になりそう・・・

・今回はスライド前方のレールは設けずに、バレルをレール代わりに。>実銃と同じ構成

・可能な限り実銃の構成を再現したいなぁと

・スライドストップのリターンSPが実銃のパーツリストにないのだけれど、追加するかどうか

・ハンマーはPX4とGBを継ぐ感じで

・ハンマーSPなどはPX4を流用してSPテンションであまり悩まない様に

という感じで製作を進めていきます。

2017年08月18日

ステアー M-GB GBB化 製作記 序

かなりの大型拳銃だが非常にグリップしやすい。何気に良い銃だなと。

先日アメリカの新しい正式拳銃が決まったようですが、前回の米軍正式拳銃トライアルの時にベレッタM92Fに負けてしまった銃の一つが「ステアー M-GB」です。

実銃は総弾数18+1発というファイヤーパワーを持ち、ガスディレイテッドの作動方式によりバレル固定で、命中精度もそこそこ良し。部品点数も少なく・・・と良さそうに見えたのですが、実際にはトライアルで全く歯が立たず敗退したという歴史があります。

母国のトライアルにもグロックに負けてしまっていますので、何か足りない銃だったのでしょう。

実銃の撃ち味は結構マイルドと言う事でで評判はそんなに悪くはない様なのですがね・・・

ただ、アメリカで販売されたアメリカ製のGB(ロガックP-18)は出来が悪く、その辺りもこの銃のマイナーさに拍車を掛けているのではないかと思います。

さて日本でM-GBはマルイからガスフィクストスライドで販売されています。

大柄な実銃をよく再現していて、スライドも(少し)引く事が出来て、細かなギミックも有って、ナカナカの名作だと思います。

しかし残念ながらマルイ製GBは2017に販売中止となってしまったみたいですが、市場に豊富に出回っていますので、入手は簡単です。

今回はこの銃をGBB化していきたいと思います。