2018年09月21日

M4 サバイバルライフル 製作記 10 終

コレが収納できる米軍の収納袋があるようなのだが、流石に見つからない。正確な寸法が判れば何となく作って見たいのだが・・・

フロントサイトは、M1カービンによく似た形状です。大体太さが合いそうなパイプにABS版を貼り付けて製作しました。

基部になったパイプが真鍮製なら真鍮でで製作した方が強度的に安心なのですが、肉厚のパイプってあんまり無いんですよね。

製作途中のフロントサイト。左右のサイトガードは完全硬化した後にペンチでユックリと曲げる

フレーム右側ボルトハンドルの当たりは強度のためか少し盛り上がっているようです。塗装仕上げで行くことを決めていたので盛り上がり分は1mmABS版を成型して貼り付けて側板に馴染ませています。

真鍮工作をずーっとしていてABS工作に移ると、その加工の簡単さに軽く驚く。真鍮のフレームとABS版の間は瞬間接着剤にて埋めて、なだらかに成型する

後は仕上げて完成です。

金属部品に関してはブルーイングで行きたい所ですが、私はブルーイングがかなり苦手なので、大体いい加減な感じで真鍮部品を染めた後、インディのパーカーシールで塗装しました。

ABS製のバレル・レシーバーもパーカーシール仕上げ。

現存している写真がかなりくたびれた個体が多くて、今回製作したモノは綺麗すぎる感がありますが、もう少し試射したり使い込めばイイ感じになると思ってます。

でも真鍮部品がヤレて来ると、金色が出てくるんですよね。

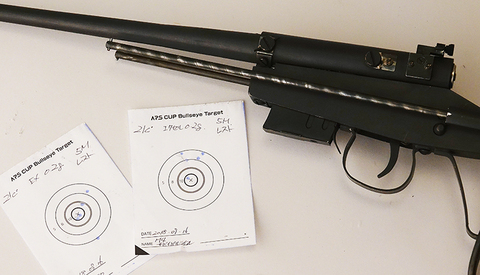

室内で試射した所、パワーは0.2g弾で69〜71m/sほど。大体0.5Jって感じです(気温は21度位)。

命中精度はそこそこ良い様です。写真のターゲットはマック堺さん所でおなじみのフロンティア製APS公式ターゲット。

完全なレストポジション(ベンチレスト)からの5m/5発/2回/無風室内の結果。このターゲットを狙うんだったらピープの径は1mm位が良かったか。

今回はフルスクラッチでも早く製作できました.フライス盤による時短効果・精度UPのおかげだと思っております。

さて次回作。材料の到着を震えて待ってます

2018年09月20日

M4 サバイバルライフル 製作記 09

マガジンの形状が、この作例最大の弱点。いっそのことマガジンアダプタ作ってガバのマガジンそのまま使える様にしようかと

インナーバレル関係について言い忘れてました。

実銃は14インチのバレル長があるようですが、社外品の235mmガバ用ロングバレルを使用しました。

チャンバーもマルイガバ用を小さく削り込んで使います。

可変HOP機構はダイヤル式からイモネジ式に変更しましたが、イモネジを回してHOP可変プレートを動かしますのでほぼほぼノーマルと同じ命中精度を確保できていると思ってます。

多分中華製のロングバレル。材質はアルミ。金属製アウターバレルも付いてきたけど使用予定がないのでジャンク箱行き。

チャンバーに関してはジャムを恐れてフィールディングランプ部分を多めに残して分解時にインナーバレルを外してから分解する仕様で完成させましたが、その後該当部分を削り込んで、レシーバー前部のバレルロックボルトを外してバレルを回せばバレルが分解出来るような仕様に改良しました。

当然のことながら、ローディング時にジャムが発生するようになってしまいましたが、マガジンとチャンバーの間に突起を取り付けて解消しました。

さて・・マガジンなどを作ります。

発射方式をマルイのガスブロを流用した関係上マガジンもマルイのガバを芯にします。写真のように超短マガジンと成ってしまいました.装弾数は8発・ガス容量も10発くらい。実銃は4発の容量なのでokかなと。

取り敢えず余ってたデトニクスのマガジンをぶった切る。後にガス漏れ>ジャンク箱行きとなる。

で、マガジンを切り詰めた時にもっとも問題に成るのが「ガスの気密」です。

実はこのマガジンを製作する時にベースにしたのがデトニクスだったんですが、このマガジンはボトムを止めるのが側方からピン留め方式でした。

ピン留め方式は精度良く内側の形状を整え無いとほぼ絶対にガス漏れします。ツカ漏れました。

色々頑張ってみたモノの上手く行かず、下からネジ止めするガバメントのマガジンをベースにやり直しします。

ベースプレートをネジで圧迫できるので、切った断面の平面をしっかり出せば大丈夫です。

隙間には1mm厚のNBRを挟み込んでネジ止めするとガス漏れなく完成しました。

マガジンの周りには実銃マガジンを模した箱を製作します。プレスラインがあるので0.5mm厚の真鍮板を切り出して、半田で接合しました。

ベースプレートは取り外しできるように製作しましたが、強度的な不安(四面より五面合った方が丈夫)によりベースプレートも半田接合しました。

取り敢えず側板完成。

でこれまたキッチリ位置出しして固定>半田

箱組み終了

短く切ったガバのマガジンを挿入して、重に取り付けた時に見えない場所で1.7mmのネジで接合。

銃に取り付けてある分にはリアルに見えるよう出来ましたが、マガジンを取り外すとマガジン自体はヒドイ造形で萎えますね。

うむーー仕方がないとは言えヒドイ形だ・・・ でもマルイの発射機構を使ったおかげで安定した性能を入手したのだと・・・エアガンは形状と機能のバランスが難しいですなぁ

やる気が漲ればガスボルト式に改良して、マガジンなどもリアルな形状に作り替えたいと言う気持ちがあるのですが、漲ってくれるかどうか微妙です。

マガジンが出来たらマガジンキャッチを製作します。

フレーム内側から見たマガジンキャッチ。

金属の弾性を活かす為に横から見ると「の」の字型にして長さを稼いでいる。

マガジンの挿入角度等はインナーシャーシによって決められているので、マガジンをロックしてあげるだけでOKです。

マガジン挿入口。何気にピッタリ収まった。

実銃のマガジンキャッチは、金属の板バネと金属プレートの弾性を利用している見たいです。マガジンキャッチの作動量は0.5mm位ですので、真鍮板の1mmアルのプレートを曲げて、その弾性でキャッチが掛かるようにしました。

マガジンの背面にマガジンキャッチと噛み合わさる、凹みがある。

マガジンがキャッチされた状態。こんなマガジンキャッチでも十分役に立つようだ。

インナーフレームとの干渉でこの辺りの根元の形状は(見えませんが)実銃とかなり違います。

機能自体はちゃんと効いているのでまぁ良しかなと。

2018年09月20日

M4 サバイバルライフル 製作記 08

仕上げ塗装終了後のほぼ完全分解写真。もう一つ分解してない所があった。インナーシャーシ・・・インナーシャーシからはバルブロック・ディスコネクターなどを抜いてある。

続きです。

ちょっと特殊なのはハンマーSPをバレル軸線を平行に設置したことでしょうか。

ハンマーSP(ストラット)の角度を変えるとハンマー軸とストラットの軸・ハンマーSPのテンションの角度の関係が崩れて、ハンマーが倒れなくなりますので、ハンマーのストラット軸をずらしました。

この加工を行うには手加工だと難しい感じです。リューターで出来ない事はないと思いますが・・・ ハンマーの中心部分に3mm程のスリットを切ってストラットのピン穴を開けるんですが、あまり大きく開けると強度的な不安が有るので慎重に。

ハンマーのストラットのピン位置が変わっている。またシアのリターンSPも板バネではなく、小型のコイルSPをシアの上部前側に仕込んである.GBBのオートマグ3とほぼ同じ。

ハンマーSPは東京マルイガバメントのモノを使用します。ハンマーSPのテンションがハンマーダウン位置までしか効かない(響き打ちにする)様にハンマーストラットの長さを決めて、ハンマーSPが伸びきらないようにSPテンションを制限するピンも付けておきます。

トリガーは写真のような構成です。指の掛かる場所は図面によると約5mm厚ある様なので2mmと3mmの真鍮板を重ねて削り出し、1mm真鍮板をコの字型に曲げたプレートに半田で接合&念のためネジで補強しました。トリガリターンSPはジャンク箱にあったキックバネを仕込んでいます。

シアには内径3mmの真鍮パイプをネジ止めしてトリガーを引くとシアの下側も後方に引かれてハンマーをリリースする形になります。

トリガーとシアを繋ぐトリガーバーも真鍮製です。

セフティは2mm厚の板をS時型に曲げて、操作ノブを10mm真鍮棒に溝を入れたモノを半田付けします。

セフティー機構は単純にトリガーと噛み込んでトリガーをロックする方法です。

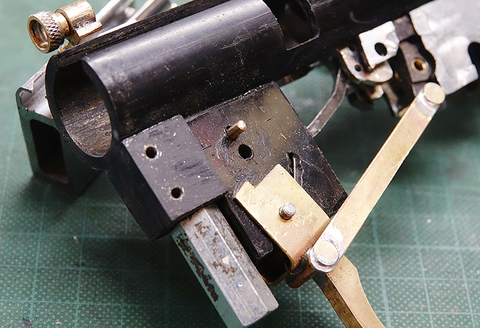

トリガー・セフティー周りの様子。シアの下方にトリガーバーが塡るように内径3mmの真鍮パイプをネジ止めしている。レバー比が約三倍になっているので、トリガープルはそんなに固くない。

セフティーON。トリガーの上部とセフティーのカブが噛み込んでトリガーをロックする。

セフティーレバーはクリックのためのプランジャー&SPも組み込んでいる。

セフティーレバーにはクリックさせるためのプランジャーもつけました。プランジャー&SPが入っている穴は2.5mmで貫通させて、反対側からイモネジで蓋をする方法だと組み込みが楽になります。

中央部の金色のピンがセフティーレバープランジャー。組み込み時にはレバーを組み込んだ後に反対側から組み込んでイモネジで蓋をする。その下のM6長ナットはフレームとの結合用。

レシーバーの後部ブロックにはフレームとの結合のための長ナットを取り付けます。

インナーシャーシの右側はフライス盤で肉厚を0.5mm程落としていますがこの加工はしなくても行けたと思ってます。

フレームの内幅は19mmですので余裕はあったかと・・・。

コレで本体周りはほぼほぼ終了です。

2018年09月19日

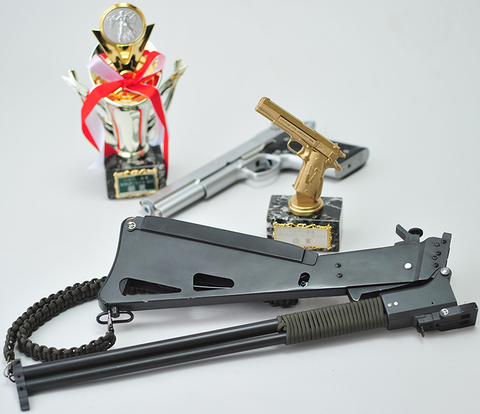

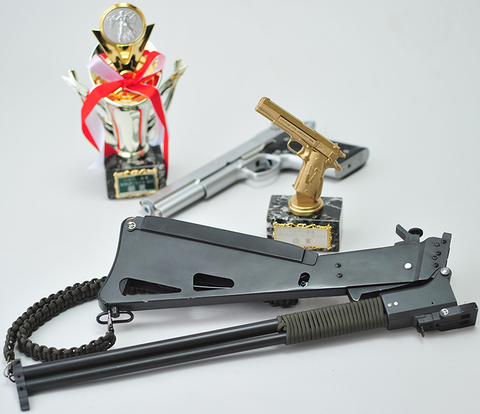

ハイパー道楽さんからトロフィーキター

どーもです。

と言うわけで本日ハイパー道楽さん主催カスタムガン・コンテスト 2018の金賞トロフィーが届きました〜。

金色のガバの全長は約123mm。約1/2スケールと言った所。グリップにはマイナスドライバーとスパナのモールドがある。

セフティーレバーは小さいタイプ。ハンマーはワイドスパーではないので、ぱっと見S70かな?と。

フロントサイトは半月形状ではない。

銃口は完全閉塞されている。

他の方々の鉄砲も凄い出来だった中、金賞受賞できてホントに嬉しかったです。

エアガンでの受賞というのも良かったかな〜と。

今はM4サバイバルライフルの記事更新を続けておりますが、次回作もゆるゆると進行中です。

M6.M4とも共通項が少しだけ有るアレをアレしてアアなる予定。

取り敢えず材料の真鍮パイプ待ちしております。

昨年、銀賞受賞したGBBオートマグ3と共に。また来年頑張ろうと言うモチベーションになる。パラコードを編み込んだスリングは初公開かな?この銃のコンセプトにとても合っているように見える。

と言うわけで本日ハイパー道楽さん主催カスタムガン・コンテスト 2018の金賞トロフィーが届きました〜。

金色のガバの全長は約123mm。約1/2スケールと言った所。グリップにはマイナスドライバーとスパナのモールドがある。

セフティーレバーは小さいタイプ。ハンマーはワイドスパーではないので、ぱっと見S70かな?と。

フロントサイトは半月形状ではない。

銃口は完全閉塞されている。

他の方々の鉄砲も凄い出来だった中、金賞受賞できてホントに嬉しかったです。

エアガンでの受賞というのも良かったかな〜と。

今はM4サバイバルライフルの記事更新を続けておりますが、次回作もゆるゆると進行中です。

M6.M4とも共通項が少しだけ有るアレをアレしてアアなる予定。

取り敢えず材料の真鍮パイプ待ちしております。

昨年、銀賞受賞したGBBオートマグ3と共に。また来年頑張ろうと言うモチベーションになる。パラコードを編み込んだスリングは初公開かな?この銃のコンセプトにとても合っているように見える。

2018年09月19日

M4 サバイバルライフル 製作記 07

製作記も佳境に入ってきたので.仕上げ前のほぼ完全分解の図。「ほぼ」の理由は、ハンマーSP・バレルASSY・インナーマガジン等が未分解の為。写真下に移っている工具は分解組み立てに必要な工具類。

発射機構の肝であるインナーシャーシとそれに伴う操作系の色々を作ります。

先ず初めにレシーバー前部に固定用のブロックを製作します。

この部品は色々な部品の位置決めを担っていますので、一つ一つ慎重に位置を確定しながら製作します。

先ずは基本になる組み合わせ。このパーツに色々と付け足して行く.最終的には

この様な感じになる。多数の真鍮パーツを半田付けするので暖めすぎによる「全体溶解」に気をつけよう。私は一回バラバラにしてしまい泣きながら修理した。

先ずは、レシーバー直径(27mm)に合わせて2mm厚の真鍮板を曲げて固定用の穴を開けます。

その際にレシーバーにもM4のネジ穴を開けますが、ねじ込む際にはトルクのかけ過ぎに気をつけましょう。

その後に90度に折り曲げた真鍮板を半田で接合します。フレームとの結合ネジはM6なので、そのネジ穴の深さを稼ぐためにもう一枚2mm厚の真鍮板を接合。干渉する部分を削った後に5.2mmで下穴開けて6mmタップで、前部接合ネジの雌ねじを切りレシーバーとフレームが固定出来る様にします。

写真でレシーバー下方に向かって飛び出ているコの字状の部品はマガジン位置を固定するためのガイドです。

次にインナーシャシの位置を決めます。

インナーバレル&チャンバー(コレについては後述します)とマルイガバのシリンダー(ボルトASSY)をレシーバーに組み込んで、そこにマガジンを仮合わせます。

マガジンのガス放出口とシリンダーのガス流入口がピッタリ合う位置が正解です。

マガジンがその位置で固定されるような場所が、ガバのインナーシャーシを固定する場所と成ります。

インナーシャーシをその場所に固定できれば、発射に関する諸々の位置合わせはほぼ完了しますので、慎重に合わせましょう。

レシーバーとガバのインナーシャーシの位置関係左側。

右側。シアピン・ハンマーピン保持のための真鍮プレートが取り付けてある。

固定予定位置が判明したら、前述した金具に固定用のネジ穴を開け2.6mmのネジで接合します。

インナーシャーシを直接固定しているのは前端に設けられた2.6mmのネジ2本ですが、横に設けた1mm厚の真鍮板にハンマーピンとシアピンを差し込んでいますので荷重は分散されているかなと思ってます。

インナーシャーシ自体の前部の切り長さを詰めてます。この辺りの調整のためにレシーバー固定金具には1mmの真鍮板を噛ませています。ドンピシャで決まればこの板は必要なかったかも。

トリガーが取り付けてある部分が厚さ10mm(5mmABS版*2)。後端には2mm程かさ上げしてサイドの真鍮プレートが真っ直ぐ固定されるように調整している。

レシーバーの後部にABS版で後部ブロックを接着します。

後部ブロックは 5mm厚ABS版*2=10mmを貼り付けてトリガー・セフティーレバー・ハンマーSPハウジング・フレーム/レシーバー固定ネジ・サイドプレート固定基部として使います。

レシーバとはABS同士なので溶着系接着剤を用いればガッチリ接合できます。

詳しくは写真を見て頂いて大体の構成をご理解下さい。

長くなっちゃうので分けますわ・・・

2018年09月18日

M4 サバイバルライフル 製作記 06

ストックを伸張させると、コンパクトで中々構えやすい銃。

フレームがある程度出来たのでお次はストックです。

ストックは単純に鉄棒を曲げた形状なので、6mmの軟鋼棒を曲げて製作することにしました。

6mmの軟鋼棒はもう一つの趣味であるbikeいじりの時によく使うのですが、手で曲げるには限界ギリギリの堅さなんですよねぇ。

全然関係ない写真だが、このカブのリアサスの後にマウントしてある消火器やファーストエイドkitを取り付けるステーなんかを作って遊んでいる

と言う事で制作時の画像はありません。

大体1mほどに切った棒を先ずは真ん中でVの字型に曲げて、肩当ての部分の緩いRを付けます。

ガス溶接のようなバーナーがあれば赤めて曲げられるのでしょうけど今回は完全に冷間で曲げます。

緩いRはとても難しいです。万力で少しづつ曲げていったのでよく見ると「多角形コーナリング」のような感じになってます。

悪戦苦闘しながらも何とか形に出来ました。

材料の軟鋼棒は非常に安価(2mで200円位かな?)なので何度でも挑戦することが出来ます。

真鍮の棒でやった方が楽な気もしますが安くて固い素材で何度も挑戦した方がお得かと。

形状が出来て、後述するスライドブロックを本体に固定してスムーズに前後できることを確認できたら.ストック前端には抜け止めのロールピンを差し込む2mm穴を開けます。

一個ずつクリアして行けばこの様にカチッとロックするストックが出来上がる。ただし伸張・収納時に先端のピンで手にケガをしないように注意が必要。私は何度かひっかいてしまった。

丸棒に垂直に穴を開けるのは何気に面倒ですので慎重に開けましょう。私は2回ほど失敗して8mm程短くなっちゃいました。

ほんの少しヤスリで削って平面を出してそこにポンチを打つと、良い様なのですが、ドリルがはいった後に垂直でないことに気付いて焦りました。

後部には補強のためか横棒が溶接されているので、横棒も取り付けます。

多分銀ロウなどでも行けると思いますが、私は100Vの溶接機が有るのでので点止めしました。

ストックの製作と前後して、ストックを保持するブロックも製作します。

本当は真鍮のブロックがあればそれを削り出してフレームに半田付けしたかったのですが、真鍮のブロック材は中々にお値段がするので、豊富に在庫しているアルミ材のブロックから削り出しました。

後ろから見るとこのブロックのおかげで少しだけマッチョに見える。でも二度と分解はしたくない

ただ、真鍮のフレームとアルミのブロックの接合は非常に面倒で、結局裏側からネジ止めする方法になりました。

片方は、もう片方のネジ穴を通してネジ止めできるのですが、その反対側を止める場合が困ります。

手も、工具も入りにくいフレーム内側のネジを回すのは大変に困難です。結局ネジのひとつは斜めに開けて、ストックのロックラッチの穴から強引に止めました。

仕上げ終了後に瞬間接着剤で補強して緩まないようにしておきました。

ストックには伸張時にロックするロックラッチ&ボタンがあります。そのロックラッチのテンションは板バネを使っていますので、例のごとく薄刃鋸の交換済みの刃を切り出してバネ材とします。

その板バネに真鍮棒から削り出したボタンとラッチを貼り付けてフレームの内側から取り付けてロックボタン&ラッチとします。

板バネの素材といったら「コレ」の薄刃鋸の替え刃(使用済み)タミヤのモノはオルファよりも少々薄くて色がブルー。切り出ししにくいがPカッターやヤスリで傷を付けて折り切ると比較的簡単に切れる。くれぐれも手を切らないように注意が必要。

ストック収納時にはボタン&ラッチは押されっぱなし。ロックもない。

最後部まで伸ばすとロックされる。これ以上は抜け止めピンのおかげで抜けてこない

2018年09月17日

M4 サバイバルライフル 製作記 05

こうしてエジェクションポートを開くとどんな銃でも格好いいなぁと

次にフレームを作っていきます。

先ず1mm厚の真鍮板2枚を重ねて、その上に実銃図面から切り出した型紙を貼り付けて2枚一緒に切り出します。

左右同じ位置に開けなければ成らない穴なども2枚一緒に開けておきましょう。

真鍮板を貼り合わせるのは瞬間接着剤を使用します。切り出しが終わった後に隙間にカッターの刃などを入れて引きはがすことでほぼ同じ形の即板を切り出すことが出来ます。

今回製作時間が早めだったのは実銃図面が公開されていたから。原寸大に拡大して型紙を作れば深く悩まずに手早く進められる.紙を貼るのはスプレー糊で、剥がす時はバーナーで炙っちゃえば早い(火事注意)。

左右の側板の切りだしが終わったら1mm真鍮板を19mm幅に切り出した帯板を使ってフレームを作って行きます。

今回は大きな真鍮板から切り出したが、この様な加工は材料屋さんでも安価にやってくれるようだ。

大体の長さに帯板を切り出して、万力に咥えて気合いで曲げていきます。

原寸大に出力した図面と見比べながら曲げましょう。

万力に挟んで曲げてるの図。万力の跡を残したくない場合はアルミや木の板を挟む。

曲げ終わったフレーム後部部品と側板。何度か曲げると万力に挟んだ板のどこで曲がるか判ってくるので、失敗を恐れず何度でもやってみる.その為にも材料は多めに用意する。

帯板を曲げ終えたらバーナーを使って半田付けして行きます。部品が大きいので半田ごてでは少々厳しく、バーナーを使用します。ヤケドや火事に気をつけつつ、箱組みしていきましょう。

フレーム前側の半田付け連続写真。先ず万力やクリップなどで位置を固定する。固定できたらフラックスを塗布

しっかり炙ってフラックスが蒸発>変色する頃半田を流す。写真はフラックス蒸発中。撮影しながらだと難しい

ある程度組んで行くと熱が伝わりすぎて取れて欲しくない部品が取れちゃうと思いますが、取れて欲しくない部分には濡らしたティッシュを当てておくことで熱の伝わりすぎに依る熔解事故は少なくできます。

当然、接合面の洗浄・フラックスの塗布・隙間を作らないようにセッティングすることなど基本を守れば半田付けはかなり簡単で強度が出る工作方法です。

フレームの箱組みが終わると、かなり剛性感があるのを実感できると思います。バスタブ形状ですから上部開口部分は少したわみますが、その他の部分はしっかりしているはずです。

全体を見るとグリップが短いように感じるが、実はトリガーガードが異様にデカイ事から来る錯覚。握ってみると割と座りの良いグリップなのだ。ただ巨大なハンドガードが役立つほどの耐寒手袋をはめていると、やっぱり短いかも知れ無い。

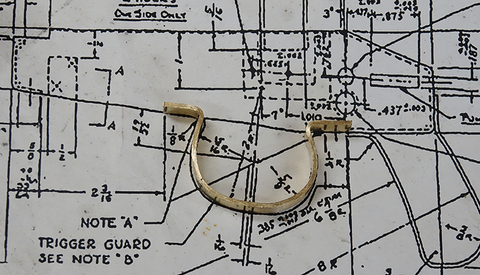

M4サバイバルライフルの外観上の特徴として、スケルトン(と言って良いのか?)グリップとかなり大きなトリガーガードがありますがこれらも真鍮板を曲げて半田で接合します。

グリップに関しては2mm厚の真鍮板を気合いで曲げました。ユックリジンワリ曲げて行けばかなり近い形に持って行けます。

大きな曲線なんかは木の丸棒や鉄などの棒を芯にして曲げるとかなりの複合曲線を再現できるので焦らず頑張りましょう。

ハンマーで叩く時は様子を見ながら優しく行きます.いきなりガンガン叩くと傷だらけ&固くなる&戻せなくなります。

直角に曲げるより大きなRを曲げる方が難しい。ちなみにこの実銃図面、グリップの大きさがいい加減な図があるので注意。妙に長く描かれてる図面がある。

はみ出した半田は後でヤスリで削ってもOKなので気にしない。

グリップはフレームに貼り付けるとちょっとやそっとで曲がらないほどの強度が出ますので強度的な心配は要りません。

トリガーガードは初めグリップと同じ2mm厚の真鍮板を使用して作りましたが、フレームにあてがってみると何かバランスが良くないので1mm厚で作り直しました。

この写真では2mm厚の真鍮板を曲げている.後に1mmで作り直した。余ったこの部品は後で私が他の部品で美味しく頂きました。

Ω型に成形することが結構難しかったですねぇ。最後はある程度曲げたらプライヤーで挟んで曲げました。

2018年09月17日

M4 サバイバルライフル 製作記 04

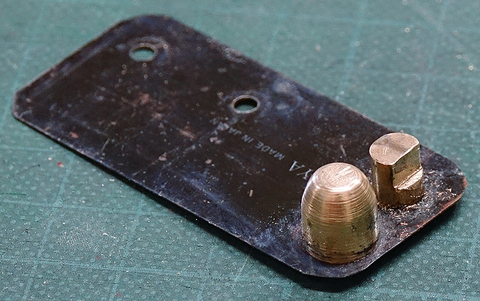

マイナスネジは何気に面倒だった。

レシーバー周りの追加工をします。

ボルトストップスクリュー・バレルロックスクリュー・リアサイト固定溝&スクリュー穴を開けます。

この辺りも実銃図面を参考にしつつモデルとのバランスを見ながら開けていきます。

今回ボルトストップスクリューの雌ねじだけは真鍮材をインサートしています。

ボルト操作によってそこそこの力が掛かるのでABSに開けた雌ねじでは強度・耐久性が持たないと判断しました。

この辺りの加工もフライス盤で行いましたが、勿論手加工でもイケます。

取り付け穴が空いたらそれらに取り付けるべきパーツを製作します。

先ずはリアサイトです。

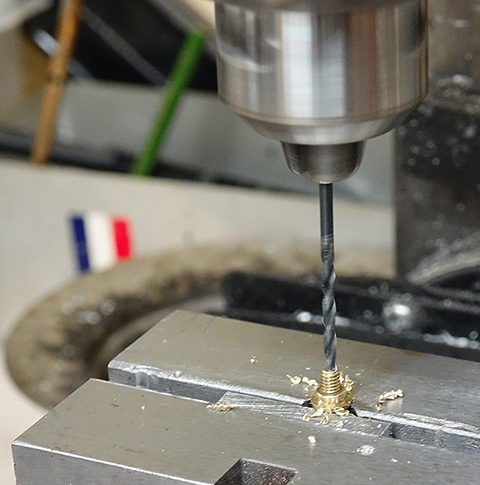

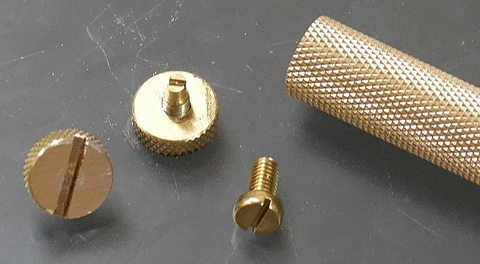

アルミの端材と真鍮の端材を使用して製作していきます。リアサイトのピープ部分は中空のネジになっていて後部にはローレットが切ってあります。

アヤメのローレットネジというのはモノタロウ様でも扱いがないので、自作することにします。

先ずは真鍮製のM4のネジの頭のモールドを削り落として、そこにローレットが刻まれたリングを半田付けします。

ローレットリングはジャンク箱に転がっていた(多分)デザインナイフの刃を固定する金具です。それを薄くスライスしています。

今見るとデザインナイフの部品じゃないかも知れ無い・・・デモ似たようななモノは探せばきっとあるはず

ピープ穴はこのサイズであれば1.5mm〜2mm程が丁度良いでしょう。今回は2mm径で開けました。

4mmのネジの中心に2mmの穴を開けるのは中々難しいので少なくともボール盤で開けるか、ピンバイスでユックリと開けていくのがよいのではないかと思います。

ピープを開けてるの図。もし穴が大きすぎたら、それより小径のパイプを突っ込めば小さい穴に出来る

リアサイトの横棒は真鍮の端材で製作して半田付け。

リアサイトを固定するネジはマイナスの皿丸小ネジのようで、コレも中々見つからないネジです。しかも仕上げのことを考えるとメッキ無しのモノか真鍮製が欲しいのです。

色々探しましたが途中で諦めて、マイナス皿丸小ネジも製作する事にしました。

先ずは真鍮製マイナスネジを購入して、「手旋盤」にて皿小ネジ風に削ります。

M4に限らずアメリカ製のモノは殆どが「インチ」サイズで作られていてそれを製作しやすいようにミリに落とし込んでいく作業の中で、小さい部品ほどその誤差が大きく見えます。

結局ネジ頭のサイズを微調整してバランスを取りました。

完成したリアサイト。機構は単純で調整は面倒だが、キッチリ調整できる

クリックなど無いが、機能は果たしている。

次にボルトストップスクリューとバレルロックスクリューを製作します。

前述したようにアヤメローレット付き真鍮ネジは売って無かったので、モノタロウで12mmのローレット丸棒を購入し、その中心に先端3mm突起付き4mmネジ(頭無し)をねじ込み>半田で固定するという手法で製作しました。

一番難しいのは、丸棒の中心に穴を開ける作業でした。

ローレット棒からノブ頭を切り出して中心にM4のネジを切る。

M4の真鍮ネジの頭を3mm径に削り削り写真のようなネジ棒も製作。勿論コレも電動ドリルを使った「手旋盤」

両者を合体させて半田で接合。

ねじ山はレシーバーの厚みの4mm程。その先端にボルトやバレル基部に差し込む3mmの突起を飛び出させるようにする。

飛び出し量は各パーツを組み込みつつ調整した。

まぁ失敗しても何度も繰り返せば幾つかマシなモノが出来上がりますから根気よく行きましょう。

ローレットにネジが固定できたら頭の部分にマイナスモールドを彫り込んで、バレルロックスクリューの方には穴を開けて謎のピンを差し込んでおきます。

ノブ部分にマイナスモールドを切って完成。

各スクリューの根元には薄板が仕込まれていますので、タミヤの薄刃鋸の刃を焼き鈍して曲げ>穴開けして製作してスクリューの根元にセットします。

ピンぼけがヒドイ。今回は豊富にあった切れなく成っちゃった鋸の刃を使ったが、もっと柔らかい薄板があればそれを使った方が楽

2018年09月16日

M4 サバイバルライフル 製作記 03

この辺りは中々にメカニカルな感じ。と言ってもシンプルライフルではあるが・・・

レシーバーがある程度出来たのでボルトを作ります。

今回のM4に関してはマルイのガバの発射機構(インナーシャーシetc)を使いますのでハンマー式と成ります。

ボルトを引くことでハンマーを起こして次弾の発射に備える感じです。

ブローバックによる疑似リコイルショックを諦めた時点でガスボルト方式も考えたのですが、自作するにしてもメーカー品のガスボルトを購入して改造するにしても少しハードルが高いように感じたので、デメリット(マガジンがリアルにならない・マガジン量産がメンドイ・ガス容量の不安etc)はありますが、ハンマー方式で行くことにしました。

ボルトはボルトハンドルの可動があるので2重構造になってます。ボルトの外形は20mmですので、都合の良いパイプ状の素材を探します。

ジャンクパーツを漁った結果、ボルトの外側はサンプロXP-100のシリンダーを使用することにしました。

外形20mm肉厚1mm内径18mmメッキが掛かっていること以外バッチリです。

内部は18mmのステンレスパイプを使用しました。

組み上がったボルトの外観。ボルト外側が3つのセクションに別れている。真ん中のボルトハンドル部分だけが回転し、前後はインナーパーツに固定されている

サンプロのシリンダーは3つに切って写真のように使います。

シリンダー部分はメッキ加工されていますので根気よくメッキを落としてやらないと半田が乗りません。メッキを落とすには初めは目の粗い紙やすりで傷を付けてから金ヤスリで落としていくと上手く行くようです。

ボルトの下側の開口部。この後、シリンダーに干渉する部分やハンマーを起こす部分などの小加工を施す

でこちらがその小加工を施した写真。内側ステンレスパイプの所を少し曲げたりしてシリンダーの位置決めを決めて、ハンマーの引き起こしを軽くするために角度を付けているのが判るだろうか?

ステンレスパイプやシリンダー(こちらの材質は真鍮っぽい)の切削にもフライス盤を使用しましたが、こちらも時間を掛ければ手加工でもイケます。

ボルトハンドルを半田付けする準備中の図。ボルトハンドル自体は6mmの真鍮棒を曲げてその根元に真鍮板でブロックを噛ませて一気に半田付けする。ほぼ一発勝負になるので万力等で角度を調整してしっかり固定して勝負する。もし角度など納得行かなかった場合は一回炙って半田を溶かしてバラバラにしてもう一度初めから挑戦。

ボルトハンドルを半田付けしたらその基部内側にボルトハンドルのラッチ用のプランジャーを仕込みます。

またそれに対応した内側パイプにクリックするように凹みを付けておきます。

ボルトハンドルの根元裏側にポチッと見えるのがボルトハンドルクリック用のベアリング。ホンの小さな音と感触だがコレがあると無いとでは完成時の酒の旨さが違うのだ。

ボルトハンドル部分以外の外側のパイプは内側のステンレスパイプと固定させますので、1.4mmの小ネジを使って、しっかりと固定できるようにテキトーに固定します。

ボルトの最後部にはジャンクパーツでダミーのコッキングインジケーターを再現します。

多分実銃は真ん中の突起がコッキング時に飛び出してインジケーターと成る(と思う)のだが、今回は適当にダミーとしてお茶を濁した。

シリンダーの前部には東京マルイのガバ系シリンダーをはめ込みますが、これはあまりしっかり固定せずに少しグラグラする位でイイと思います。

と言うのもマガジンとのクリアランスやズレを吸収するためで、多少の遊びを作っておいた方が良いかなと。

このシリンダー・チャンバー・マガジン・ボルト・ハンマーなどの位置関係は後ほど微調整して行きますのであまり詰めて加工してしまうと加工代が残らないのでココではチャンバーのセンターとボルト/シリンダーのセンターが出ているかどうかを確認してOKとしておきます。

2018年09月15日

M4 サバイバルライフル 製作記 02

M4の後継機であるM6と共に。折りたたんだ状態では双方同じ様な長さなので(M6の方は民生用でバレルが長いが)軍の要求が寸法に関してはあまり変わらないのではないかと思う

先ずは、上手く行くかどうか分からなかったアウターバレルの製作から行きます。

旋盤も無く、またテーパーパイプを削り出す技術もない私は懐かしのサンプロXP-100のABSアウターバレルを電動ドリルに噛まして良く切れるヤスリで削る

必殺「手旋盤」することにしました。

この「手旋盤」・・・非常に危険な行為なのでよい子はまねしちゃダメですし、マネをして何があっても責任は持てません。

最悪指を無くしたり、大けがをする可能性があります。またケガをしない場合でも家具が壊れたり、制作物がおシャカになります。

特に今回のように長いものをヤル時は、リスクが非常に高いです。

私は欲求に負けてやっちゃいましたが・・・・

熱が加わりすぎないように冷やしながら、ABSアウターバレルの外形を約2mm程シェイプアップさせます。

出来上がる頃には部屋と体中ABSの粉まみれになりました。

まだあるサンプロXP-100のアウターバレルと削り出したバレルとその元になった図面。ネットに転がっている図面は解像度も高くて寸法を読み取って実寸まで拡大することで製作時の感覚がつかみやすい。図面って素晴らしいと感じる一瞬。

アウターバレルが何とかそれらしい形状になったらバレル基部を整えつつ、アウターバレルに補強のアルミパイプを通します。

次に考えるのはレシーバーとの接合ですが、約20mm径のネジなんて切ることも出来ないし、タップもダイスもその直径では持っていませんし購入するにしても高すぎます。

で色々とジャンク箱を漁って、丁度イイモノを発見しました。

ハドソンのMAD-MAXガスカートです。

懐かしのMAD-MAXガスカート。何でも捨てずに持っているもんだなぁと。

コレのリムと本体のネジ径が丁度良い感じ。材質もABSの様で接着も可能。

早速必要部分を切り取ってバレル基部に接着します。

この辺りは寸法が決まれば分解しないのでガッチリ接着する。バレル周りの剛性を考えると金属で製作したい所だが、旋盤購入まで我慢かなぁ・・・

ただ、ガバ用のチャンバーが大きいので実銃のようにロックボルトを外してバレルを外すことは出来ない仕様になってしまいました。

バレルを外すにはボルトを抜いてインナーバレルASSYを引き抜いてからバレルを回せば分離できます。

もう数ミリチャンバー部分の高さを詰められればそのまま分解出来そうなので、後でやって見るかも知れません。ジャムが怖いですが・・・

今日BLOGの投稿してから上記の改修作業を行いました。

今のところ分解は実銃通りに出来ます。ジャムの確認は可変HOPの穴の修正が終わってから確認してみます(穴位置ちょっと失敗しちゃったのでパテ埋め>修正中。

次にレシーバーですが、ABSパイプの27mmと24mmを組み合わせて外形27mm/厚さ4mmのパイプを作ります。

そのままでははまりませんので24mmのパイプの外形を少し落としてインサートします。

両者を溶着系の接着剤でガッチリ固めて先端部分の内側にMAD-MAXの雌ねじ部分を瞬着で接着します。

微妙に径が合わない場合は紙を巻いて瞬着を染みこませて外形を太らせる。あまり巻き数が多くなければ比較的芯は出るようだ。チャンバーの逃げのためにねじ山の一部を切り欠いてある

次にエジェクションポートやボルトハンドルの溝・レシーバー下側の溝をフライス盤で削り出します。

ココの寸法だしは実銃の図面を参考にガスガンとして上手く落とし込めるように開けていきます。

まぁABSなので後からリューターやヤスリで追加工が出来ますから、ガンガン行きましょう。

焦らずやればこの行程も手加工でイケると思います。

製作途中での構造検討・確認会議中の一コマ。大体イケそうな感覚はこの時点で判明。