2017年06月19日

マルシンオートマグ クリント1>ノーマル&6mmBB弾化改修 製作記03

リコイルSPガイドが太くなって迫力UP。

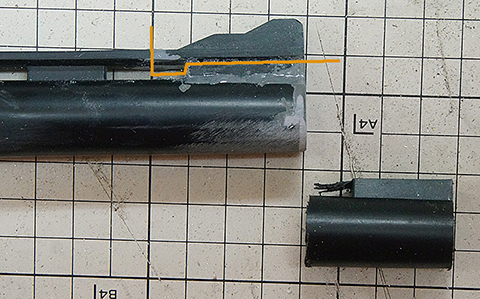

アッパーレシーバーはリコイルSPの筒を切り取ったので、多少ロアレシーバーと隙間が空いてしまいます。

そこでプラ板で少し円筒方向に延長させます。

真っ直ぐにラインを出した上でプラ棒を接着。

で、ラインが繋がりつつロアレシーバーと干渉しない感じで成型。

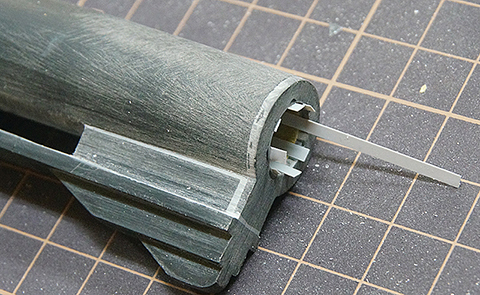

次に、ショートリコイル動作の再現です。

インナーフレームの前端を切断して、アッパーフレームとロアレシーバーのかみ合わせを調整。

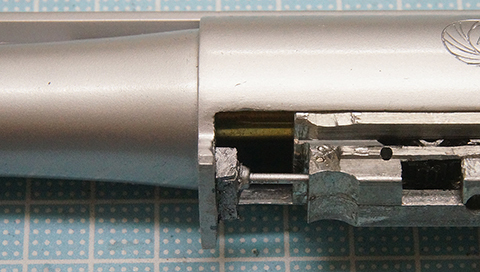

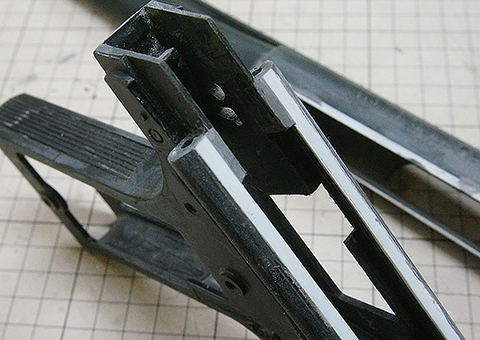

最終段階のインナーシャーシ。前方はバレルロックレバーの寸前で切断。

ショートリコイルする分、エジェクションポートを拡大してある。また左右後方のリコイルSPを受ける部分も削り取っている。

少し厚みが気に入らなかったので薄くプラ板を貼ったりしてライン調整。またレシーバー先端部分の成形を行う。

またアッパーレシーバー裏側で、インナーフレームと

干渉する部分を彫り込みます。

組んで外して、盛って、削ってを繰り返して大体こんな感じに持っていく。

コレで外観はアッパーレシーバーが10mm程後に下がれるようになりました。後内側のパーツの調整です。

チャンバーブロックを切る。

初めはコレで上手く行くと思ってたんだけど、トンだ思い違い。

コレでブローバックすると自動でショートリコイルだ。ヤリ〜〜と思ってたがムリだった。後から思うと当たり前。

初めはココに引きバネを仕込んでブローバックすると同時にバレルが下がるようにしようとしましたが、実銃はボルトが下がるとバレルは完全フリー状態になるとの事。

更に引きバネだけではリコイルの衝撃でバレルASSYが前方に飛び出してしまうのことが発覚。

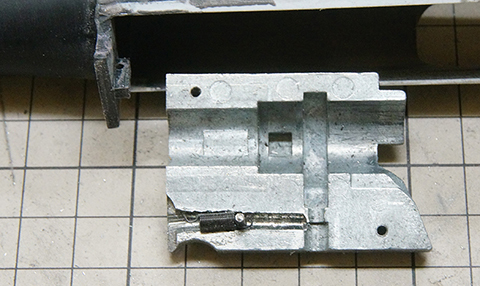

仕方ないのでスプリングがあった場所にアッパーレシーバーからピンを出して、バレルが物理的に前方に飛び出さないようにしました。

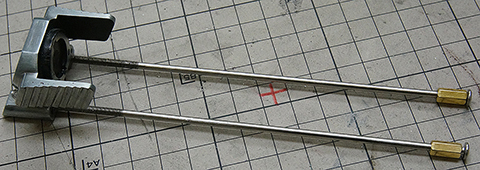

この様に抜け止めロッドを作成。強度的に心配。

組み立て時には、バレルを含むチャンバーブロックをレシーバーに入れ、抜け止めピンを差し込んで、組み立てる。

この状態ですと、ブローバック時に自動的にバレルは後座してないのですが、ボルトオープン時にバレルを後座させる事が出来るので、それはそれでありかなと・・・。

何か上手い方法を考えなければ・・・。このロッドに先ほどの引きバネを組み合わせればイケるのかな?

チャンバーブロック&バレルは固定なので、飛び出し防止機構はバレル回りに作れば良い様な気もしてきた・・・

バレル回りじゃなくてレシーバー後部でも良いのか・・・

ココが壊れたら何か考えよう・・・

この様に何とかショートリコイルっぽい写真を撮影できた。実射しているときはショートリコイル動作は見えないし、ホールドオープン時はショートリコイルしてないけどもレシーバーを後に動かす事は出来るのでまぁ良いかなと。

ボルトハンドルも何か色気がないので、写真を参考に削り込みます。

ノーマル状態のボルトハンドル。色気は全く無い。

ココまでやればそこそこ見れるかな?

リューターでの一発勝負。色んな寸法の齟齬が出てきて、「それっぽく」するしか方法がない。

少なくとも少しシャープに見えるようになったかと。

2017年06月19日

マルシンオートマグ クリント1>ノーマル&6mmBB弾化改修 製作記02

私とっての「オートマグ」はこの形。現代でも十分に通用する美しさ。

マルシンのオートマグGBBの部品構成上の最大の欠点は、リコイルスプリングハウジングがロアレシーバー側(フレームの左右にある小さな円筒形)で完結していないで、アッパーレシーバー側と分割されていることですね。

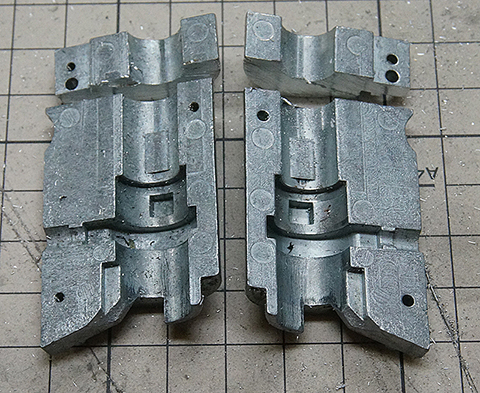

この様な形に分割されている。コストダウンを考えての事だろうが、感心しない。この手の銃はロマンなのだ。金型の都合等大人の事情で許されるアレンジではない。

そこでアッパーレシーバー側にある「蓋」を切り離して、ロアレシーバー側に接着します。

大きな傷を付けると修正に時間を取られるので、新品の刃で、ゆっくり丁寧に切り飛ばす。慎重な方は養生してから切ると良いだろう。

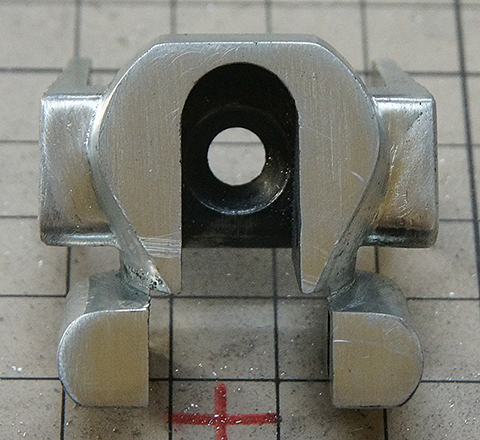

左右切り離したリコイルSPハウジングの一部。この切り飛ばした破片も使用するので、切り取りラインが斜めにならないように注意しよう。

それによって分解が出来なくなるので、ボルトにネジ止めされているリコイルスプリングガイドをロアレシーバー前方から外せるようにフレームの前方のマイナスネジのモールドも切除します。

先ほどの切れっ端を接着する。

インナーフレームの後方も切ってその部分もABSブロックから成形します。

リコイルSPの反力が掛かる所なので、しっかり接着して強度を持たせます。

インナーシャーシにリコイルSPの受けを任している状態から、アッパーレシーバーにそれを任せるべくこの部分を作る。

合わせてインナーシャーシの該当部分は削っておく。

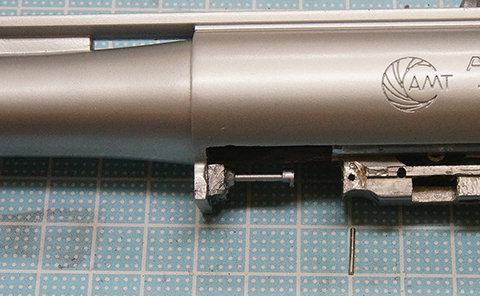

リコイルSPハウジングの修正をすると同時に、リコイルSPガイドを新造します。ここのネジは本来六角なのですが何故かマルシンのモノはマイナスモールド。しかも左右でモールドの角度が違うという「何故そうした???」という感じなので、実銃に沿った形に修正です。

多分六角はインチ規格なのでしょうけど、そこは入手しやすいメートル規格で製作しました。

アマゾンで、「低頭六角平ネジ3mm*6mm」を購入。

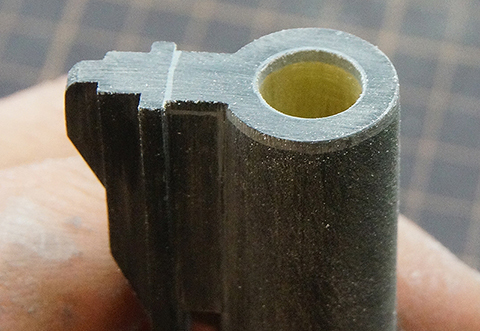

ノーマルのリコイルSPガイドは捨てちゃって、ラジコン飛行機用のサーボに使う3mm*300mmのシャフトを用意します。

それを半分の長さに切断して、ねじ山のない部分に3mmのねじ山を切り、そこに3mmの長ナットをねじ込んで、更にそこに上記の低頭六角平ネジをねじ込みます。長ナット部分はナット丸見えだとイマイチなので外側にパテを盛りつけ円筒状にします。

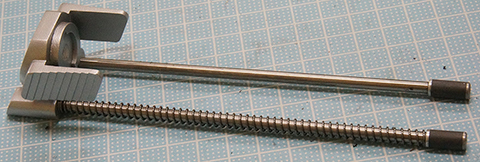

このリコイルSPガイドに外径4mmのステンレスパイプを被せて完成です。リコイルSPガイドが太くなった事でボルトオープン時の迫力が増しました。

写真の状態では、シャフトの直径は3mmのまま。ココに4mmのステンレスパイプを被せ、先端に6mmのワッシャーを挟めた上でパテで円筒形に成形する。

4mmのパイプを被せて先端を成型して良い感じに。ホールドオープン時の迫力が違う。リコイルSPは4mmのシャフトでも大丈夫。

ボルトハンドルの元々のねじ穴2.6mmも3mmに置き換えて、最終的には写真の様に組みました。

元々、左側のリコイルSPガイドはボルトストップを作動させるためだけに存在していましたが(長さ自体が短いく、右側の半分くらい)、ボルトストッパーに鉄のプレートを取り付けて引っかける位置を内側上部に移動させ、ボルトの頭を引っかけるようにしました。

ボルトストッパーはこの様にボルトストップを上方内側に伸ばす。ココの素材は強度が欲しいので軟鉄を使用した。

しかしながらスプリングを入れる幅を確保できなかったので暫定的にリコイルSPは右側だけです。

2017年06月19日

マルシンオートマグ クリント1>ノーマル&6mmBB弾化改修 製作記01

銀色(ステンレスモデル)の銃は最終仕上げが厄介。作動耐久性と修復のしやすさなどを勘案すると、キャロムのチタニウムシルバー・ステンレスシルバー インディのブライトステンレスが今のところの選択肢なのだろうか。

ローバルを使って磨き出ししてやろうかと思ったが、今の私の腕ではムリな事を悟って、普通のシルバー仕上げとした。

まず、6.5インチに戻します。

軽く分解して、アッパーレシーバー&バレルのみにします。クリント1とノーマルのバレルの違いは約2インチ。

リブ一個分を切断して短縮します。

オレンジ色のラインで切る。先端から2個目のリブの上にフロントサイト部分を乗せる感じ。

フロントサイトとリブを切り取りますが、この様な切断ラインで切り飛ばしました。

Gun誌86/5号には全長295mmと有りましたので、それに合わせつつ、銃身長とリブの間隔等で写真のようなバランスで製作することにしました。

コレで全長295mm。全長は合いました。

他のリブを動かしたくはなかったんで、こんな感じになりました。

リブ上のセレーションの終点で切り継ぐ事でその部分の継ぎ目の処理が楽に出来る。

で、先端のリブは中間のリブより幅が約4mm太いので左右に2mmABS板を貼り付けてパテを盛って成型します。バレル先端のエッジは殆ど丸められていないようなので、キッチリ直角を出すように整えてからほんの少しだけエッジを丸める感じで。銃口のクラウンは若干付いているようなので(クラウンがないモノもあるようです)、それらしく加工します。

左右に2mmずつ足してそれらしく成形する。左右に幅増ししないとマズルの形状が非常に貧弱になるので忘れずに。

マズルフェイスはシャッキリと。平面・垂直を出すコトに注意。

この場所(セレーション終点地点)で切り継げば、この様にセレーションの処理が簡単。オマケでパーティングラインの処理、出来ればリブの裏側も抜きテーパーがキツイので少し削るとシャープな印象になる。

大まかに形状を出した状態。まだまだ加工が続くのでココではこの程度で。

またライフリングに関しては左8条と言うことですから、マルシンノーマル(6条)を埋めてプラペーパーの短冊(2mm*0.15mm)を貼り付けてそれらしく成型します。深さは15mm程度付いていればOKでしょう。

相手が真鍮パイプなので接着は瞬間接着剤にて行う。貼り付け作業は目見当なので、多少のばらつきがある。

ライフリングモールドを透かしてみるとこんな感じ。ライフリングは少し斜めにしてもイイし、真っ直ぐに貼っても正直判らない。

フロントサイトにはレッドインサートを仕込みました。

赤いプラ板はグリズリーの時使った、スカイラインの屋根。この調子だとレッドランプだけで100丁以上作れそうだ。

続きます。

2017年06月19日

マルシンオートマグ クリント1>ノーマル&6mmBB弾化改修 製作記 序

ココまでやれば一応見れるようになったのかなぁと。

マルシン製の銃は一癖二癖有るので、面白いっちゃぁ面白いけど、どこが悪いのかどこが干渉してるのか非常にわかりにくくて完成調整できちんと動くまでにガスを3本は使った。

オートマグ。

ガバメント原理主義者である私でも、オートマグはカッチョイイなと。

マルシンからGBBが出ております。クリント1。しかし形状に関して、またマルシン独自の8mmBB弾仕様と言う事に関してもあんまり評判がよろしくないようで・・・。

写真上がクリント1のほぼほぼノーマル。リアサイトが欠損している(リアサイト無しの中古も購入してた)。

色々と手直ししたおかげで印象は大分良くなったと思う。

まぁ実際に見てみると写真となんかイメージ違う感じ・・・。でも旧MGCのモノもそんなに出来良くはなかったし。オートマグ以外には見えないのでちょこちょこ形状修正しつつノーマルの6.5inchiのバレル長に直しましょうかね。。。

今現在気になった実銃との違い&ダメなところは・・・・

・アッパーレシーバー長が長い

・エジェクションポートのバランスが変

・クリント1とするとバレルが短い

・グリップ前面のセレーションが無い

・リコイルSPハウジングの分割が変

・リコイルSPガイド前面のネジがマイナスモールド

・モールドってコトでボルトが後退してもそこはそのまま

・ショートリコイルしない

・ロアレシーバーの後端部分のアールがおかしい

・ロアレシーバー最後端からインナーフレームが丸見え

・ハンマーの形状がちょっとおかしい

・マガジンの形状がおかしい(前後に小さい?何故背面にアールが付いてる?)

・ボルトストップがボルトを止め無いでリコイルSPガイドの左側先端を捕まえる

・よって左右にリコイルSPが無く、右側だけ

・手動ではフルストロークするのにボルトストップは中途半端な位置

・フリクションが多い様で(ボルトとシリンダーの接触面が多いから?)何となく作動がもっさりでもブローバックの力は感じる。

・8mmBB弾仕様である

・刻印のバランスが悪い

・ボルトハンドルの形状が悪い

おおぅ・・・かなりダメなヤツじゃん。。。まぁやれるところを直してもう少し「それっぽい」オートマグにすることを目標にしましょう・・・・。はぁ・・・。

良い所と言えば・・・・

・エンジンパワーが強い

・作動部分が亜鉛製なので作動音が心地よい

・オートマグにしか見えない

と言う事でアウターバレルを短くしてノーマルサイズに戻し、リコイルスプリングの入ってる場所の形状修正や部品構成の修正、特に形状についてはhttp://www.blackstonear.com/さんのサイトを参考にしつつ、可能な限り手直しをします。

紙の資料としてはGun誌の79/1 80/8 86/5 号など。オートマグはその他のマグナムオートの回でゲスト出演していますので、資料としてはかなり恵まれています。

また6mmBB弾化はなんとしてもやりたいですねぇ。それに伴って不圧バルブの動作もマルイ方式に変更できればと。ついでにホップチャンバーもマルイ方式に変更するかなぁ・・・。

レシーバー長やグリップ後端などに関しては手を付け始めると纏まらない恐れがあったので、適当に取捨をして、まぁ何となくモデルNo.180のオートマグになってくれればいいやという感じで進めます。

まぁオートマグにしか見えない程度に仕上がったと思う。暇と金のある方はマルシン製のエアガンを弄ると割と幸せになれるのかも知れ無い。