2017年06月16日

グリズリーウィンマグGBB製作記08

さて繋いだスライドは取り敢えず放置して、次にグンゼの方をバラしていきます・・・。

と、その前に各部の寸法をとりましょう。

まず、マルイのガバのスライド幅

と、その前に各部の寸法をとりましょう。

まず、マルイのガバのスライド幅

23.3mm

グンゼのグリズリースライド先端部幅

23.0mm

グンゼのグリズリースライド中央部幅

24.9mm

グンゼのグリズリースライド後部幅

26.9mm

グンゼのグリズリースライド中央部の肉厚

2.5mm弱

って事は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

グンゼのグリズリーのスライド片面(中央部)の厚みを1mmに削ってマルイに貼り付ければOK!

って・・・

2.5mmの肉厚のモノを1.5mm削ぎ落とすって超大変!

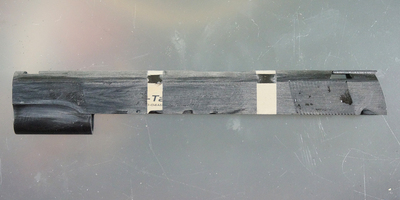

取り敢えずグンゼのグリズリーをばらすのですが、シリンダーとスライドが改造防止のためか接着されてますんで、もう切断して折って割ってはぎ取る感じで3枚に下ろします。

接着されてるので、もう総攻撃してスライド側面の刻印部分をゲットする。大事な所にキズが入らないように注意!

2017年06月16日

グリズリーウィンマグGBB製作記07

さて次にスライドのチャンバー部分の延長はどうするか・・・

その前にアウターバレルのチャンバーも延長せねば成りません。色々見ていると___ちょうど2段有るロッキングリセスの凸凹一つセット延長で何か.45WinMagっぽい感じになりそうです。

と言う事はスライド延長の2ヶ所めはロッキングリセスの前側にドナースライドのロッキングリセス1セット分を挟み込むと言う事にしました。

てことでカット&接着。

一時的にロッキングリセスが3段出来るが、最後尾エジェクションポート寄りの1セット分はエジェクションポートの拡大によって無くなる。

今回使ったドナースライドはタン色のジャンクスライドを黒く仕上げ直ししたモノを使ったんで写真の途中で延長部分の色が変わったりしてます。

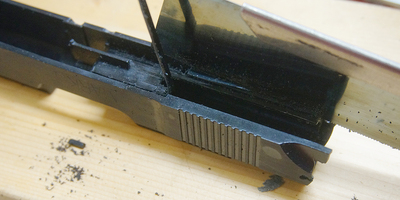

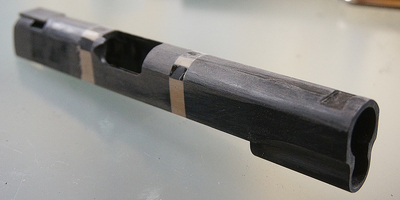

接着して粗く平面を出したスライド。

延長部分の様子が分かる。ドナースライドが違うモデルのモノだったので色が違って判りやすいという副作用が・・・

スライドの延長時には、スライドの下面のバリなどを処理した後、ガラステーブルに乗せ、左右からL字材で挟み込み、出来れば友人などに頼んで瞬間接着剤で仮止め、それからガッチリと接着という手順を踏みましょう。

スライド延長の作業風景。

しっかり押さえながら接着するにはもう2本「手」が必要。友人は大事ですなぁ。

その時に無理矢理スライドを密着させるのではなく、切断面に隙間がでても慌てずに。

とにかくスライドがまっすぐに繋がるよう注意して下さい。

隙間は埋めることが出来ますし、何しろ今回は三方向ににもう一枚貼り付けるので、隙間は気にしなくて大丈夫です。また強度もそちらの方で十分持ちますので、「ともかくまっすぐ」に繋げることを1番に考えましょう。

また今回2カ所でスライドの延長を行いますが、必ず一ヶ所ずつ行いましょう。手が4~5本有れば一気にいけそうですが、大抵が曲がってしまったり、段差が出来たりします。

つなぎ合わせたら良く乾燥させて、粗い番手のヤスリで平面出しを行って、芯が出ているか入念に確認しましょう。

2ヶ所の延長が終わったスライド。

細かい仕上げはしなくてもOK。1日以上乾燥させて、真っ直ぐに付いているのを確認して次に進む。

延長部分を内側から見た様子。

大体こんな感じになってれば半分くらい完成ですが、まだまだ辛い作業が待ち構えております。

2017年06月16日

グリズリーウィンマグGBB製作記06

フレームの方がほぼ目処が付いたら、スライドの加工に入って行きます。

大まかな流れはスライド延長>グンゼの側面の移植>スライドトップに3mm厚のABS板を接着>スライドの「肩」の部分の成形>エンジン・バレルのすりあわせ工作>細かなこと・・・となります。

まずはスライドの延長をやっつけましょう。

大まかな流れはスライド延長>グンゼの側面の移植>スライドトップに3mm厚のABS板を接着>スライドの「肩」の部分の成形>エンジン・バレルのすりあわせ工作>細かなこと・・・となります。

まずはスライドの延長をやっつけましょう。

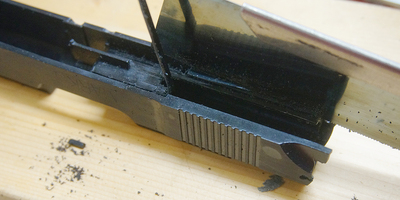

おもむろにスライドをカットしてますが。まぁ見てみて下さい。

場所はブリーチの前端、エジェクションポートの開口部より3mm後方にします。切った後にフレームに載せた写真がこちら。

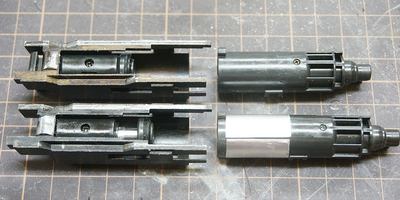

いきなりスライドぶった切って、各パーツの構成を見てみる。

フレームは延長済み、インナーフレームも組み込み済み。

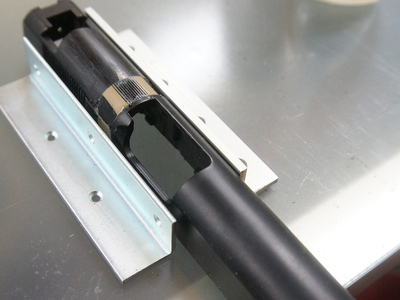

バレルを止めてマガジンを刺して、エンジン一式を閉鎖状態にしたところ。

この状態でハンマーが倒れて>バルブが開いて>ガスがエンジンに供給されれば普通にブローバック作動が始まる。

と言うか、バレル・エンジン(ノズル)・フレーム・マガジンをこの様な配置にすれば後はちょっとくらい合理性が失われても動いちゃうのだ。ガスブロ凄い!

ブローバック途中の各パーツ。

この状態ではもうBB弾はマズルから飛び出し、途中までブローバックしている最中。

スライド(マルイではピストンブロック込み)がこの辺りでマガジンからのガスをディスコネクトして(インナーシャーシ左側にある小さなパーツがグリップ方向へ押し下げられる)、もう少しスライドASSYが慣性で後退しつつ、シリンダーがシリンダーSPによって後方に引き込まれる。

スライドが最後部まで後退すると、後はスライドが前進しながらマガジンからタマを給弾して閉鎖する。

ガスの圧力がシリンダー内に入ってピストンを押し下げるのだが、その力の支点と成るのはチャンバーブロックとシリンダーブロックの接点なのだ。

.45WinMAGは.45ACPよりケース長で8mm長いと言うことですから、最低でもマガジン部(ブリーチ部分でも)で8mm、チャンバー部で8mmほど長くなると言うことです。

残念ながら私の所にある資料では真横から撮影して有る良い写真が無かったので立体資料たるグンゼのグリズリーも参考にしつつ、スライドの延長長を決めます。

仮装着したチャンバーと上手くかみ合ってます。またフレーム後方もキッチリ閉鎖しているようです。となると次にブリーチ部分を何ミリ延長するかなのですが・・・・。

色々考えた末に9mmちょっと延長することにしました。

この部分でスライドのブリーチ部を延長した。約9mm。

ノーマルスライドの内側のリブの意味を理解すると、この位置での切断>延長が一番スマートだと判断した。

何故8mmジャストでないのかは現物合わせ故に・・・言う事になります。

マルイのエンジン(に限らず殆どのモノ)はブローバック作動時にシリンダーが前方に残って暫くするとガスカット>シリンダーリターンSPの作用でシリンダーがブリーチに戻ると言う事になるんですが、スライド内側のリブの部分でこれ以上シリンダーとピストンが離れないように通せんぼしているのです。

よって、スライドの内側のリブを撤去して、シリンダーが動けるようにレールを付ければまぁいくらでもシリンダーストロークは伸ばせるのですが、アウターバレル(チャンバー)などに影響が出てくるので、これくらいがイイトコロかなと思っております。

エンジン作動量は現段階では約+15mmと言う事になりますかね。この辺はマガジンの完成を待って最終的に詰めて行きたいと思います。

最悪ノーマルのシリンダーを使用すれば、動くのは確実でしょう。

でもその前に、もうちょっとだけエンジンについて考えます。

ブリーチが長くなると言うことはブローバックエンジンのノズル先端も8mm前方に移動すると言う事になります。それに関しては単純にピストン前面を8mmほどかさ上げしてあげればいいと言う事になります。

ノーマルのシリンダーでは後の方が空いちゃう感じに成るのですが、シリンダーの先端は綺麗にチャンバーにはまります。

シリンダーの中にガスが入って作用する「ストロークが短い」状態になりますが、動くわけです。

今回はシリンダーも延長して、よりWinMAGのリコイルを再現しようと(ツカ確実にスライドをストロークさせたかった)エンジン排気量(シリンダー容積)も長手方向に広げました。

シリンダーの延長には、以前後ろの部分が割れてしまったガバのエンジンの残骸を切り取って暫定的にアルミテープで接着>延長し使用していましたが、10Mag程撃つと、やはり潤滑油が染みこんでテープの接着面がはげてしまってダメでした。

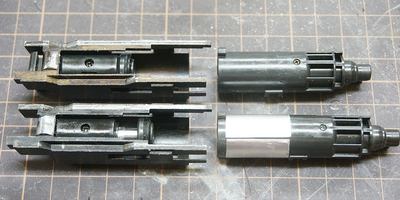

試作品のアルミテープで延長型シリンダーユニット。

左のピストンも8mm程延長してある。シリンダーも8mm程延長してストロークは16mmアップとしたのだが・・・

そこで、壮大な家探しの結果、昔のアルミ製懐中電灯の筒がストロークアップピストンの材料としてピッタリ。

家に転がってた大昔の懐中電灯の残骸。

いやぁ、何でもかんでも捨てないで撮っておくモンですなぁ。

この写真では分解してしまって筒だけの状態になってますが、昔の単三電池が盛大に液漏れしていてそのクリーニングに手間が掛かった。

コレを使用してロングストローク&少しだけボアアップシリンダーを製作しました。

ノーマルのシリンダーをこの様に切り取って、先ほどの筒を不圧バルブを押さえているパーツにネジ止め>そのパーツをノーマルの固定ネジに2本追加して3点止めにして、ストロークアップシリンダーを製作。隙間埋めには瞬着を流し込んだ。

もう数百発発射したが、壊れずに持ちこたえている。

まだまだ続きます〜

2017年06月16日

グリズリーウィンマグGBB製作記05

さて、ABSのアウターフレームの延長が上手く行ったら、インナーフレームを切断します。

左右で違う所を切るのも良かったんですが、今回は普通にグリップスクリューの逃げのある場所で前後真っ二つにしました。

フレーム前部は前方合わせで、後部は後方に合わせてアウターフレームにはめ込みます。普通に上手くはまるはず。だって延長部以外はマルイガバそのものですから。

ハンマーSPハウジングは、グリズリーの場合ダイヤモンドチェッカー&ストレートの様です。

で、形状が非常によく似てるのがデトニクスのメインSPハウジング。ジャンクボックスにちょうどマルイ・デトニクス用のハウジングがあったのでそれを使用します。

でもハンマーSPを止めている位置をもっと上方に移動しないとハンマーに力が伝わりません。

そこで2mmの真鍮線をこの様に加工して、横からハンマーストラットカップを止めます。止める位置はノーマルのガバの高さと揃えます。

左右で違う所を切るのも良かったんですが、今回は普通にグリップスクリューの逃げのある場所で前後真っ二つにしました。

切断にはカミソリのこを使う。本来ならば金鋸を使うのであろうが、亜鉛合金であれば歯の消耗は少ない。また切断の切り代が最小で済む。一番良いことは正確に切りやすいと言うこと。

フレーム前部は前方合わせで、後部は後方に合わせてアウターフレームにはめ込みます。普通に上手くはまるはず。だって延長部以外はマルイガバそのものですから。

セフティ&スライドストッププランジャーは割と単純な形なので一から作っても良かったんですが、今回ジャンクパーツがあったので2個一することにしました。

写真の様に切って

この様に切って、大きい方同士を繋げる。亜鉛合金製なので私がが入手できる接続方法は「瞬着」

前後を繋げます。

中のプランジャーは片方をプラパイプなどで延長して使う。この辺りの加工は結構手間の掛かる作業だ。スプリングレートなどはなるべくノーマルの設定から外れないようにするのがコツ。9mm延長されたら、スプリングを伸ばすのではなく、プランジャーを伸ばそう。

プランジャーガイドのつなぎ目は瞬着を流し込んでパテ代わりにした。まぁほとんど気づかれないはず。

フレームの逃げの部分はリューターで彫り込んで収まるようにします。

ココの段差は初め、マルイガバのようなプランジャーガイドを使わない予定だったので、半分埋めてしまったいた。だが、急遽リューターで掘り直すことになってしまった。

フライス板ではないので精度はヒドイモノだが、プランジャーガイドが納まれば良い&グリップに隠れるので掘れてれば良しとした。

トリガーに関しては、トリガーバーを鉄板からの切り出し>曲げ加工で行う予定でしたが、グンゼのトリガーバーを使います。

ノーマルのマルイのトリガーとグンゼのトリガーから切り出したトリガーバーを適当に繋げてやります。

マルイのトリガー+グンゼのトリガーバー。両者は1.4mmのネジで接合した。グンゼのモノはトリガーとトリガーバーが亜鉛合金で一体成形されている。

グンゼのノーマルトリガーをそのまま微調整>使用でもイイと思うのだが、亜鉛合金の染めの色が気にくわなくて、見えるところ(トリガー本体)はマルイを使用した。

寸法的にはほぼほぼOKなので後は各個体での現物合わせ調整と成る。

トリガーバーの内幅もマルイガバのマガジンをクリアする。もし引っかかるようなら様子を見ながら削って合わせよう。

この辺はフレーム延長などの誤差によって色々と変わってくるので「現物合わせ」にて対応してください。

組み込んでみて、シアを押せない場合はトリガーバー後部にプラ板を貼る等してトリガーバーを長くします。

ハンマーSPハウジングは、グリズリーの場合ダイヤモンドチェッカー&ストレートの様です。

で、形状が非常によく似てるのがデトニクスのメインSPハウジング。ジャンクボックスにちょうどマルイ・デトニクス用のハウジングがあったのでそれを使用します。

でもハンマーSPを止めている位置をもっと上方に移動しないとハンマーに力が伝わりません。

そこで2mmの真鍮線をこの様に加工して、横からハンマーストラットカップを止めます。止める位置はノーマルのガバの高さと揃えます。

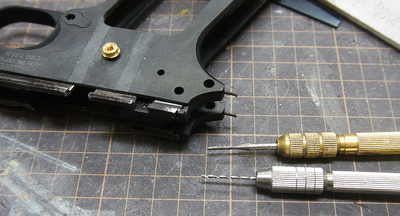

左方にちょこっと見えるのが追加したハンマーSPの止めピン。

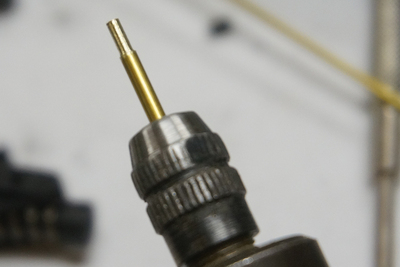

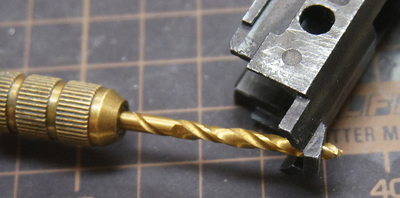

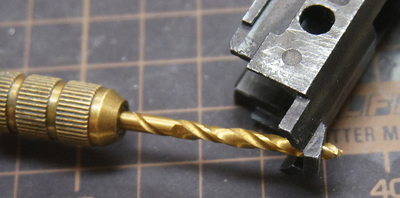

ピンの作り方はこの様にリューターに2mm真鍮線を咥えて、ヤスリで削って段付きに加工する。

先端の直径が1.5mm程に成ったら、長さを合わせて切断>ピンに合わせた穴をハウジングに開けて差し込んで完成。

まだまだ続きます。。。

2017年06月16日

グリズリーウィンマグGBB製作記04

ドンドン行きます。

トリガーガードの製作です。マルイのフレームにパテやABS板を貼り付けて再現しても良かったのですが、今回はグンゼのトリガーガードをドナーとして移植します。

まぁ適当に切って・・・マルイの方も切って・・・・張る・盛る・削る・・・だけです。が、トリガーが収まる穴の寸法にはちょっとだけ気を配りましょう。トリガーをガイドとして入れておくのも良い方法かと。

またドナーのグンゼの方は、トリガーガード内側のヒケやパーティングラインがヒドイので、切り取った状態で処理しましょう。

トリガーガードの製作です。マルイのフレームにパテやABS板を貼り付けて再現しても良かったのですが、今回はグンゼのトリガーガードをドナーとして移植します。

まぁ適当に切って・・・マルイの方も切って・・・・張る・盛る・削る・・・だけです。が、トリガーが収まる穴の寸法にはちょっとだけ気を配りましょう。トリガーをガイドとして入れておくのも良い方法かと。

またドナーのグンゼの方は、トリガーガード内側のヒケやパーティングラインがヒドイので、切り取った状態で処理しましょう。

カミソリのこでさっくりと。この段階でグンゼの方は引き返せない橋を渡る。

マルイのトリガーガードを切り取ると、インナーフレーム前方の固定ねじ穴もなくなってしまうので、後からナットをエポキシパテで鋳込んフレームを固定できるようにします。

まずはマルイのサブフレーム前端の固定用ねじ穴を3mmに拡大する。

サブフレームに3mm皿ネジ(適当な長さにカット済み・今回は6mm程)と四角ナットをセット(このときにしっかりと締めずにサブフレームとの間に少し隙間をかけておく)した上で、剥離剤のメンタムを塗って、金属エポキシパテを盛りつけてフレームに押し当てる。

ムニュッとパテが押し出されて四角ナットが埋め込まれて隙間も埋まる。

少し固まったら、ネジを外しサブフレームも外す。こうすることで四角ナットだけがフレームに鋳込まれる。

バカトルクをかけなければ十分にサブフレームの固定の役に立つ。

エポキシパテが押し出されて出来た「バリ」は綺麗に取り除く。

ココまでの加工が終わったら、アール部分のライン出し、フレームの左右の平面出しと傷埋めを行います。

割と目の粗いヤスリでザックリと削った後に、細かい番手のヤスリで傷消しを行うと、綺麗にラインが出やすいと思います。

傷だらけなんだけどラインがぴしっとしているのと表面は綺麗なんだけど何となく歪んでいると

言うのでは前者の方が修正が楽だし出来上がったときの迫力が違います。

2017年06月16日

グリズリーウィンマグGBB製作記03

フレーム延長部が完全硬化したら、フレーム前端部ダストカバーの延長工作も行います。

私の場合ジャンクで投げてあったマルイデトニクスのダストカバーを8mm程切り取って接着しましたが、ラインが合わず面倒な思いをいたしました。どうせ合わないんであれば他社製のジャンクでも、ABS板からでもやり易い方法で延長して下さい。

私の場合ジャンクで投げてあったマルイデトニクスのダストカバーを8mm程切り取って接着しましたが、ラインが合わず面倒な思いをいたしました。どうせ合わないんであれば他社製のジャンクでも、ABS板からでもやり易い方法で延長して下さい。

左の切れっ端がデトニクスのダストカバー。全然ラインが違うんでやんの・・・・

ココは切断面同士をいも付けしただけ。くっつけてみるとラインが合わない。

延長は結果的に8,8mm程に。少し長めにしておいてスライドが出来たら切って合わせるという技も有効。

次にフレーム後部、グリップセフティーの辺りです。写真やグンゼをよく見ると、ノーマルのガバのグリップセフティーと同じようなラインでフレームが延長されていて、左右フレームとグリップセフティーのラインを合わせることでビーバーテイルのような効果を狙ったデザインになっています。

今なら普通にビーバーテイルを装着するんでしょうけど、全体のデザインから重厚感を出そうとしたのかな?

あいにく私が用意したベールモデルがMEUでしたので、フレーム後部がビーバーテイル仕様で短くなってます。延長しつつ独特の形状を作らなければ成りませんね。

まずは補強をかねて1.4mmのネジを立てて、そこに金属用エポキシパテを盛りつけて、写真やグンゼを見比べながら何となくラインを出して行きます。

1.4mmの精密ネジを埋め込み、補強材にする。1.4mmのネジ・ナット・タップはかなり役に立つので是非入手をお勧めする。

立てた補強材の周りに「金属用エポキシパテ」を盛りつける。ガイドとしてノーマルのグリップセフティーを仮組みしておくのだが、その時にセフティー全体にメンタムを塗って剥離剤代わりにする。

じわじわ削ったり盛ったりしながら、形を整えて行く。セフティーの軸は仮止め用のプラパイプ。

金属用エポキシパテは非常に丈夫で瞬間接着剤との相性も良く、ヒケも少なく成型しやすい。

また硬化し初め時にザックリとナイフで成型すると後の作業が非常に楽。

左右のシンメトリーに少し気を遣いながら成型していって、ある程度納得(妥協ラインに達するとも言う)出来たら、次に行きましょう。

2017年06月16日

グリズリーウィンマグGBB製作記02

まずはフレームから作っていきましょう。

GBBのエンジンを他の銃に組み込む時のコツとしては、

「バレル(チャンバー)後端とシリンダー前端部」

「マガジンのガス吐出口とシリンダーのガス流入口の位置と角度 」

「バレル軸線とブリーチ下面との距離」

この3点を決めれば何とかなると思います。

この点からも製作はフレームから行うのが良いと思われます。

まぁ今回は殆どガバなので、多分大丈夫(M745・M645の時は結構辛かった)。

まずフレームの延長位置を決めます。グンゼのグリップを流用するので、それをあてがってみると、グリップスクリューの前後で伸ばすと良い感じです。そこでフレームを3分割してしまいましょう。

下がマルイガバ。フレームの色合いが変わっている場所が延長部。4.5mm幅厚み2mmのABS板を接着した。

GBBのエンジンを他の銃に組み込む時のコツとしては、

「バレル(チャンバー)後端とシリンダー前端部」

「マガジンのガス吐出口とシリンダーのガス流入口の位置と角度 」

「バレル軸線とブリーチ下面との距離」

この3点を決めれば何とかなると思います。

この点からも製作はフレームから行うのが良いと思われます。

まぁ今回は殆どガバなので、多分大丈夫(M745・M645の時は結構辛かった)。

まずフレームの延長位置を決めます。グンゼのグリップを流用するので、それをあてがってみると、グリップスクリューの前後で伸ばすと良い感じです。そこでフレームを3分割してしまいましょう。

後はグンゼのグリズリーフレーム。手前マルイガバのダストカバーに挟めてあるのは幅がちょうど良かった金ヤスリ。コレでフレーム延長時の平行を保つ。

フレーム上端のラインとフレーム下端のラインはフレーム横から見ると角度が付いていますのでそのまま真後ろに延長するとフレーム下端のラインは繋がらなくなります。そこはともかく上端のラインを重視して成り行きでラインを繋げましょう。その角度の参考にするのはグンゼから流用したラバーグリップとなります。

左が延長したマルイガバ。右はグンゼのグリズリー。

今回私のカットラインは写真のような位置です。

下がマルイガバ。フレームの色合いが変わっている場所が延長部。4.5mm幅厚み2mmのABS板を接着した。

そこに4.5mmの幅に切り出した2mm厚のABS板を挟み込んで接着します。

接着にはABS用接着剤を使用しましたが、急ぐ方は耐衝撃瞬間接着剤でも良いみたいです。何にせよ多めに盛りつけて24時間以上待って完全硬化させましょう。

強度を重視する方は直線で切り貼りしないで、切断面をL字型にして継ぐなどした方が良いと思われます。

ちょっと話が前後するが、前後に切ったサブフレームの隙間を測ると9,2mm 9mm延長のハズが・・・まぁこれくらいは気にしなくても大丈夫。

その隙間に補強用の幅9,2mmの1mm厚のABS板を接着する。斜めに差し込む形になるので形状に注意。

フレーム上部にはサブフレームが入るので比較的強固になるのですがフレーム下部は少し弱いかも知れません。

まぁ壊すつもりでグリップしない限りは大丈夫でしょう。

グリップに隠れる部分のフレームの肉抜きも何となく成型しておきましょう。未処理のままだとみっともないし、応力が集まりやすいんで強度面でも角にアールを付けておきます。

2017年06月16日

グリズリーウィンマグGBB製作記01

では順序を適当に追いつつ、製作記をスタートさせます。

1.材料

まずは「グンゼ製グリズリーウィンマグ」コレが無くてはどうにもなりません。刻印やグリップ流用、リアサイト流用・・・更に寸法参考の面で必要です。

モノとしては 流石のグンゼ製。ディティールの再現や雰囲気など非常に良くできていて、隠れた名作と言っても良いのではないかと。

実射性能に関しては非常に重いコッキング&パワー不足等もあって、GBB化しない限りは観賞用でしょう。

こちらはグリップ・トリガーガード・スライドの左右刻印・フレームのダストカバーの一部・スライドストップ等 原形を留めなくなる程切り刻まれ、全身ドナー化します。コレクションなど大事な個体は温存して下さい。

そしてベースと成るのはマルイ製ガバメントシリーズ。

言わずと知れた現代GBBの名作です。流通量も多く、価格も手ごろ。作動と弾の飛びに関しては最高性能と行って良いマルイのGBBシリーズです。

再現性や銃としての迫力・パーツの充実度はWA製に敵わないところがありますが、私はWAから乗り換えました。

だってもうマガジンの修理には飽きたっす。

マルイGBBガバメントのトリガーフィーリングなどのチューニングに関しては気が向いたらご紹介するとして、マルイのGBBガバなら何でもOKです。

今回のベース機はヤフオクで購入したジャンクセットからMEUっぽい一丁分を確保しました。

今回MEUっぽいモノがベースと成ってますが、S70をベースにした方が余計な工作が少なくてお勧めです。MEUベースだとグリップ前方のチェッカリングを落としたり、要らない刻印やセレーションを埋めたりの作業がプラスされます。コレが結構めんどくさいのですよ。

それにジャンクなガバ用スライドもう一本。デトニクス用メインSPハウジング・ガバ用のエンジンのシリンダー(コレはなくてもOK)・1/2/3mm厚のABS板・2/3mm厚のアルミ板・ちょっと長めのリコイルスプリング・1.4mmの小ネジ・2mm真鍮棒・引きバネ(WAガバのピストンリターンSPが最適)・3mmの皿ネジ・四角ナット・ガンブルー・2mm厚の鉄板(大工用の補強金具なんかでOK)・などなど。

細かなモノは後で紹介していきますが大体こんな感じ。。。。かな?

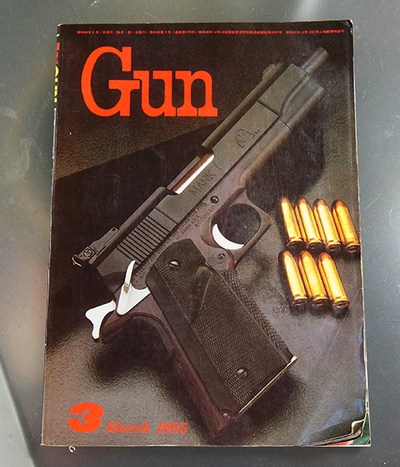

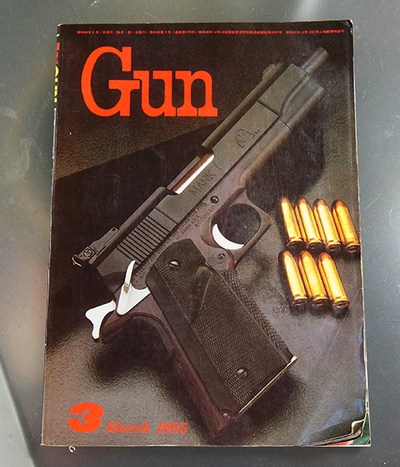

資料は月間Gun誌1985/3月号とグンゼの本体。

資料のGun誌1985/3月号 読みまくってボロボロだけど、30年前の雑誌が一級の資料になるというのも、珍しい業界。

2.工具

コレも追々写真などでご紹介しますが、ざっと今、思いつくモノを列挙します。

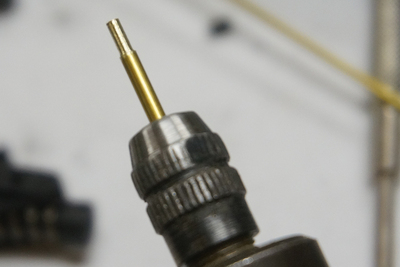

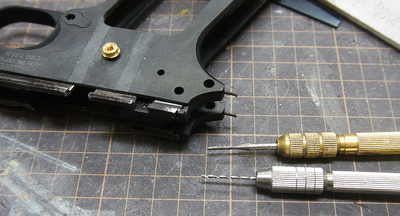

デザインナイフ・カミソリのこ・カッターの歯・鉄筆・デジタルノギス・棒ヤスリ各種・紙やすり各種・スポンジヤスリ各種・スコヤ・ニッパー・ラジオペンチ・電工ペンチ・万力・ピンセット・ピンバイス・ドリル歯各種)・タップ1.4mm・ABS用接着剤・耐衝撃瞬間接着剤・黒い瞬間接着剤・瞬間接着剤の硬化促進剤・爪楊枝・リューター・各種ビット・15mm真鍮パイプ・両面テープ・金属用エポキシパテ・日曜大工用のL字の補強金具*2(アルミ製の方が良い。ジグに使います)・パテ・メカサフ(濃いグレーのサーフェイサーです)・ガラスなどの平面な板かテーブルetc・・・・

工夫と気合いを駆使してフライス板や旋盤が無くとも出来るところまで頑張りましょう。

リューターはこの手の工作をする上で必須・・・とまでは行かないけど銃を一本購入するのを我慢してでも購入する価値があります。出来れば2-3万の速度調節範囲が広いヤツを買いましょう。

使う工具類のほんの一部。コレとピンバイスセット、瞬着は使いまくる

基本方針

さて材料を準備しながらどういう構成にするか考えます。

・基本ガバベースで

・実銃のGWMが.45Winなのでケース長が8mm長い>グリップ長は8-10mm長い/全体では16mm位長いハズ>正確な寸法が判らないのでグンゼ準拠で行くしかない。だってグリップ流用だもん>と言う事でグリップフレーム9mm延長で決定。

・スライドの延長はフレーム工作完了してから決める。グンゼもポンプのストロークの関係からか多少のデフォルメ入っているっぽい。

・スライドストロークもケースの.45ACP+8mmから考えても最低で16mmは長くなっているだろうからエンジンストロークも伸ばしたい。エンジンストロークを伸ばすとどうなるかも試してみたいし。

・その辺もフレーム出来てから考えるとしよう

・マガジンも前後長を延長しないと・・・約8~9mm・・・・マガジンリップはバレル側に残しておきたいから伸ばすのはマガジン後部。そうするとバルブノッカーを延長するか、バルブを伸ばすか、コネクトパーツを入れ込むか・・・その辺も最後に考えよう

てな具合に方針決定。後は現物合わせで切った張った盛った削ったをやるだけです。

ココまでが前口上。

次からはようやくフレーム工作です。