2017年08月25日

マルイ オートマグ3 GBB 製作記02

マガジンの延長部分が思いの外長くて、ガスのノズルに延長アダプターを使わなければガスが注入出来なくなってしまった。

まずフレームです。

まずはオートマグ3をバラします。ベースモデルがモナカ構造なので、見えるネジを前部外して半身に割ったら内部のリブ・必要無い内部パーツなどを切除してしまいます。左右別々に工作できるので一体成形モデルの下準備するよりも楽に作ることが出来ると思います。

フレーム右側

左側

マルイ・オートマグ3は安価なモデルなので、フレームなどの肉厚が薄い感じです。それが原因で握ったときのギシギシとした安物感が有るのでしょう。それを解決するためにフレーム内側に1mm厚のABS板を貼り付け、フレームを肉厚にします。

フレーム上部は亜鉛製のサブフレームが入りますのでそれを避けるように補強します。

次に、オートマグ3フレームの右側、トリガーバーの凹みの部分をフレーム側面と面一に成るように、穴埋め>穴開けします。

フレーム右側の凹みを埋めた後で、トリガーバーとトリガーを繋げる為の穴を開ける

トリガーはMGCのM459のトリガーを使用しました。実銃のオートマグ3を参考にしつつトリガーピンを生やします。写真の場所に2mmの穴を開け、2mm金属棒でトリガーピンを作ります。

この真鍮ピンの反対側にトリガーSPを取り付ける

トリガーを裏側より見たの図。 トリガーピンの反対側、一段細くなってる所にトリガーSPを引っかける

トリガーは写真のように加工して、トリガーバーに接続する突起を作ります。

写真のようにトリガーリターンSPが引っかかるようにしました。

トリガーリターンSPは何かのジャンクパーツからキックバネを持ってきます。

トリガーの工作が終わったら、フレーム右側面に新たにトリガーバーを連結させるための穴を開口して、トリガーとトリガーバーを連結させる様にしておきましょう。

写真のようにトリガーリターンSPが引っかかるようにしました。

トリガーリターンSPは何かのジャンクパーツからキックバネを持ってきます。

トリガーの工作が終わったら、フレーム右側面に新たにトリガーバーを連結させるための穴を開口して、トリガーとトリガーバーを連結させる様にしておきましょう。

こんな感じでトリガーバーとのコネクトが出来る

今更大体の構成図。実銃がガバのクローンだけに割と合う。

次にガバメントのインナーシャーシを切断します。

以前製作したグリズリーウィンマグと同じ要領で切断します。切断した前後インナーフレームが上手くはまり込むようにフレーム内部を調整します。

まず、インナーフレーム前部ですが、フレーム形状や、スライドストップピンなどの位置関係により、インナーシャーシも削り込まなければ上手く収まりません。

一番大事なのは、マガジンの角度と位置、スライドと組み合わさるレールの高さなので、まずは高さをキッチリ決めたあと、前後をマガジン位置を基準に決めましょう。

グリップアングルが少しだけ合わない様ですが、1〜2度くらいであれば何とかなります。

私の場合スライドストップの軸の位置がかなりずれてしまいましたが、ココを優先すると全てのパーツに手を入れることになってしまうので、スライドストップの軸位置を再設定することにしました。

フレームの写真で黒くふさがれている場所が本来の位置。その斜め後方3mm位の場所が新しいスライドストップ軸の位置です。

以前製作したグリズリーウィンマグと同じ要領で切断します。切断した前後インナーフレームが上手くはまり込むようにフレーム内部を調整します。

まず、インナーフレーム前部ですが、フレーム形状や、スライドストップピンなどの位置関係により、インナーシャーシも削り込まなければ上手く収まりません。

一番大事なのは、マガジンの角度と位置、スライドと組み合わさるレールの高さなので、まずは高さをキッチリ決めたあと、前後をマガジン位置を基準に決めましょう。

グリップアングルが少しだけ合わない様ですが、1〜2度くらいであれば何とかなります。

私の場合スライドストップの軸の位置がかなりずれてしまいましたが、ココを優先すると全てのパーツに手を入れることになってしまうので、スライドストップの軸位置を再設定することにしました。

フレームの写真で黒くふさがれている場所が本来の位置。その斜め後方3mm位の場所が新しいスライドストップ軸の位置です。

スライドストップはモールドなので。カミソリ鋸で削ぎ切りして、ABS板で埋める

スライドストップ軸は前方上に移動した。

インナーフレーム後部に関しても同様で、マガジン前後長を決めたあとその分後に下げて固定します。前部のインナーフレームと真っ直ぐになるように固定して下さい。固定はハンマーピンとシアピンで行います。

オートマグ3のトリガーシステムはシングルアクションですが、ノーマルガバメントと違ってシアを前から「押す」のではなく、「引く」方式です。またディスコネクトもトリガーバーをスライドが押し下げることでシアとの連携を絶つ方式なので、実銃に準拠した形に改めましょう。

ガバのインナーフレーム後部右側のディスコネクターはトリガーバーがディスコネクターを兼ねるので必要なくなります。

ディスコネクターの無いフレーム側面からシアが見えますのでシアの側面にピンを立てます。と言っても取り外しできるようなピンでないと、分解組み立てが出来なくなるので、シアの写真の位置に1.4mmのねじ穴を切って右側面にシアを動かせるだけの突起をネジ止めします。この突起と、トリガーバー・トリガーが連動してシアを回転させ、ハンマーを落とします。

オートマグ3のトリガーシステムはシングルアクションですが、ノーマルガバメントと違ってシアを前から「押す」のではなく、「引く」方式です。またディスコネクトもトリガーバーをスライドが押し下げることでシアとの連携を絶つ方式なので、実銃に準拠した形に改めましょう。

ガバのインナーフレーム後部右側のディスコネクターはトリガーバーがディスコネクターを兼ねるので必要なくなります。

ディスコネクターの無いフレーム側面からシアが見えますのでシアの側面にピンを立てます。と言っても取り外しできるようなピンでないと、分解組み立てが出来なくなるので、シアの写真の位置に1.4mmのねじ穴を切って右側面にシアを動かせるだけの突起をネジ止めします。この突起と、トリガーバー・トリガーが連動してシアを回転させ、ハンマーを落とします。

シアに1.4mmのねじ穴を開ける。写真中央部にうっすらSPが見えている。それがシアSP。

で、この様なバーを作って

トリガーバーと組み合わせる

ガバメントシリーズでは先が3つに割れた板バネの真ん中の一本が担っている、シアSPですが、オートマグ3では板バネ自体を使いませんので、シアSPを組み込みます。

シアとインナーシャーシの間にちょうど良い場所があるのでそこに2mmの非貫通穴を開け、少し強めのスプリングを仕込んで組み立てます。

シアからの延長ピンとシアSP、トリガーからのトリガーバー接続ピンが出来たら、肝心要のトリガーバーを製作しましょう。

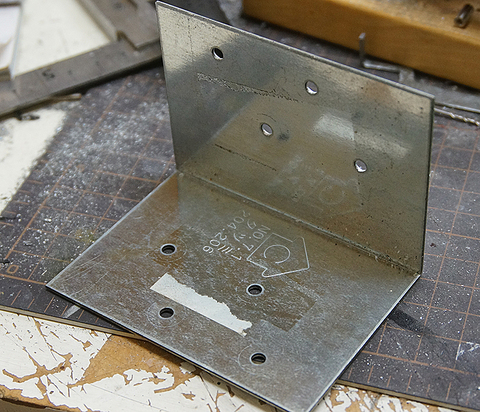

材料はこの様な建築金物。厚みは1.2mm程の「鉄」です。

シアとインナーシャーシの間にちょうど良い場所があるのでそこに2mmの非貫通穴を開け、少し強めのスプリングを仕込んで組み立てます。

シアからの延長ピンとシアSP、トリガーからのトリガーバー接続ピンが出来たら、肝心要のトリガーバーを製作しましょう。

材料はこの様な建築金物。厚みは1.2mm程の「鉄」です。

多分柱の接ぎに使う感じの金物。

まずは、トリガーとシアの定位置を決め、そのピン位置を基準にマスキングテープなどで大まかなアウトラインを引きます。

寸法間違えても100回作れば大丈夫 と信じて寸法取り・・・

オートマグ3はスライド右側面、セレーションの下の方に半円形の窪みがありますが、そこがスライド閉鎖時、トリガーバーの「逃げ」と成ります。スライド閉鎖時にその窪みにトリガーバーの上部が逃げることによって、ディスコネクトされない様になってます。

ピン位置をしっかりと写し取ったら、ディスコネクト用の突起を含めて大体の形を書き写して、鉄板を切り出します。

ピン位置をしっかりと写し取ったら、ディスコネクト用の突起を含めて大体の形を書き写して、鉄板を切り出します。

まず、形をケガいたら、穴を開けてから切り出す

大まかに切り取ったら、鉄工用のヤスリでガシガシ削って形を出します。

前部のトリガーと繋がる場所・後部のシアと繋がる場所・上部のディスコネクトする場所の3ヶ所がキッチリ出来れば、多少のことは大体でOKです。

鉄はガシガシ削れて気持ちいい

トリガーバーが出来たら、トリガーバーを上に押し上げるスプリングをM92F系列から持ってきて同じように取り付けられるように加工します。

で、トリガーシステムの作動は

・トリガーを引くと、トリガーバーを介して、シアーを動かしハンマーが落ちる

・ブローバックして半円形の窪みがトリガーバー上部を通過するとスライドにより強制的にトリガーバーが下方へ移動し、シアとの連携を絶たれ、フリーになったシアがスライド閉鎖の前にハンマーを捕まえる。

・ブローバックが終わってトリガーから指を離すとトリガーSPによってトリガーとトリガーバーは最初の位置に戻り、シアと繋がる。

コレがオートマグ3のセミオート作動の動きです。

オートマティックのシングルアクションのもっとも代表的なセミオート作動方式ですので作動原理を知っている方は多いと思いますが・・・。

・トリガーを引くと、トリガーバーを介して、シアーを動かしハンマーが落ちる

・ブローバックして半円形の窪みがトリガーバー上部を通過するとスライドにより強制的にトリガーバーが下方へ移動し、シアとの連携を絶たれ、フリーになったシアがスライド閉鎖の前にハンマーを捕まえる。

・ブローバックが終わってトリガーから指を離すとトリガーSPによってトリガーとトリガーバーは最初の位置に戻り、シアと繋がる。

コレがオートマグ3のセミオート作動の動きです。

オートマティックのシングルアクションのもっとも代表的なセミオート作動方式ですので作動原理を知っている方は多いと思いますが・・・。

コッキング状態。トリガーバーがシアに引っかかっていてトリガーバーが前方へ動けばシアが回転してハンマーが倒れる

トリガーを引いた状態。ハンマーが倒れてブローバック開始。

ブローバックしてスライドの切り込みが無くなってトリガーバーを下げると、シアとの関係がディスコネクトされてトリガーが起きた状態で保持される。

実銃のような大きなヒゲバネを用意できれば実銃通りの構成でもOKなのですが、ああいったバネは中々見つからずM9A1のヒゲバネで代用しました。

またフレーム右側面にトリガーバーがオバーランしないような突起や、トリガーバーSPを引っかける突起を取り付け、グリップ内側をトリガーバーの動きを邪魔しないように削ってやれば、トリガーシステムはほぼ完成です。

トリガー関係が出来たらハンマースプリングを何とかしましょう。ガバメントシリーズと違いオートマグ3ではハンマーSPハウジングはありません。従ってハンマーSPはフレーム上部より入れて、ハンマーASSYを組み立てると言うことになります。

実銃ではハンマーストラットが短く、ハンマーSPも短いようですが、実射に関わる部品なのであまりメーカー出荷時と設定を崩したくないので、ストラットは長め、グリップ下端までハンマーSPが来るようにアレンジしました。

マガジンとの隔壁の隙間に、真鍮パイプを仕込んで、その中にハンマーSPが入るようにしました。スプリングなどの設定はあとで悩みながら行うことになりますが、何とかなると思います。

またフレーム右側面にトリガーバーがオバーランしないような突起や、トリガーバーSPを引っかける突起を取り付け、グリップ内側をトリガーバーの動きを邪魔しないように削ってやれば、トリガーシステムはほぼ完成です。

トリガー関係が出来たらハンマースプリングを何とかしましょう。ガバメントシリーズと違いオートマグ3ではハンマーSPハウジングはありません。従ってハンマーSPはフレーム上部より入れて、ハンマーASSYを組み立てると言うことになります。

実銃ではハンマーストラットが短く、ハンマーSPも短いようですが、実射に関わる部品なのであまりメーカー出荷時と設定を崩したくないので、ストラットは長め、グリップ下端までハンマーSPが来るようにアレンジしました。

マガジンとの隔壁の隙間に、真鍮パイプを仕込んで、その中にハンマーSPが入るようにしました。スプリングなどの設定はあとで悩みながら行うことになりますが、何とかなると思います。

写真右側の真鍮パイプがメインSPがはいる所

それからハンマー自体ですが、マルイのオートマグ3とガバのハンマーを切り繋いで原形を製作してそれを元にホワイトメタルで複製>延長部分をメタルに置き換えてマルイのハンマーと接合して作りました。

接合して継ぎ目をパテで埋めた所

マガジンキャッチはノーマルガバのモノを使用します。フレームに施されているモールドの位置に穴を開ければほぼOKです。ただし、フレームの厚みが薄いので、マガジンキャッチプランジャーを回してマガジンキャッチを固定すると少々飛び出してしまいます。

ですのでマガジンキャッチプランジャーの突起が当たる部分のフレームの厚みを少し厚くして、マガジンキャッチが面一に成る様にしておきましょう。

モナカ構造のエアガンは加工が簡単です。半身に割った状態で全ての加工が終わらせましょう。

「ココまでやれば後悔しないぞ」と思ったら左右を貼り合わせます。

貼り合わせる前には、左右をテープなどでしっかり固定した上で全てのパーツの組み込みが可能か、ズレはないか、歪んでいないか良く確認して貼り合わせます。

貼り合わせた後でも多少の修正は出来ますが、貼り合わせてからですと苦労がハンパ無いです。

貼り合わせにはアクリルサンデー系の接着剤が非常に良い感じでした。

しっかり溶けて速乾性。溶けた部分に鬆が出来にくい等、作業性はかなり良かったです。溶着系の接着剤を使用する際には、接合面にパテや瞬着などが残ってないようにさらっとヤスリで馴らしてから接着しましょう。

完全に乾燥したら、各部のヒケ、合わせ目などを丁寧に処理してひとまずフレームはできあがりかなと。

あとはキャストそのままの地の実銃をどう再現するか・・・しかもステンレス。

ストーン調塗料か500番のサフの砂吹きか・・・上塗りの銀塗装の厚みもあるから中々厄介だなぁ・・・。

ですのでマガジンキャッチプランジャーの突起が当たる部分のフレームの厚みを少し厚くして、マガジンキャッチが面一に成る様にしておきましょう。

モナカ構造のエアガンは加工が簡単です。半身に割った状態で全ての加工が終わらせましょう。

「ココまでやれば後悔しないぞ」と思ったら左右を貼り合わせます。

貼り合わせる前には、左右をテープなどでしっかり固定した上で全てのパーツの組み込みが可能か、ズレはないか、歪んでいないか良く確認して貼り合わせます。

貼り合わせた後でも多少の修正は出来ますが、貼り合わせてからですと苦労がハンパ無いです。

貼り合わせにはアクリルサンデー系の接着剤が非常に良い感じでした。

しっかり溶けて速乾性。溶けた部分に鬆が出来にくい等、作業性はかなり良かったです。溶着系の接着剤を使用する際には、接合面にパテや瞬着などが残ってないようにさらっとヤスリで馴らしてから接着しましょう。

完全に乾燥したら、各部のヒケ、合わせ目などを丁寧に処理してひとまずフレームはできあがりかなと。

あとはキャストそのままの地の実銃をどう再現するか・・・しかもステンレス。

ストーン調塗料か500番のサフの砂吹きか・・・上塗りの銀塗装の厚みもあるから中々厄介だなぁ・・・。